Fünftes Kapitel.

Der Augsburger Reichstag und Luther auf Coburg 1530.

Ein kaiserliches Ausschreiben, durch welches ein neuer Reichstag auf den 8. April 1530 nach Augsburg berufen wurde, schien nun doch ein friedlicheres Verfahren einleiten zu wollen. Denn indem es demselben die Aufgabe stellte, zu berathen, »wie der Irrung und Zwiespalt halben in dem heiligen Glauben und der christlichen Religion gehandelt und beschlossen werden möge«, wollte es zu diesem Zwecke, daß »eines jeglichen Gutbedünken, Opinion und Meinung in Liebe und Gütlichkeit gehört, verstanden und so zu einer einigen christlichen Wahrheit gebracht und verglichen werde«. Die Meinung des Kaisers war keineswegs, wie man hienach annehmen möchte, die, daß die beiden entgegenstehenden Theile auf gleichem Fuße mit einander verhandeln und sich vertragen sollten, sondern das Recht der römischen Kirche stand ihm nach wie vor fest. Er wollte nur einen gefährlichen inneren Krieg womöglich noch vermeiden. Auch der päpstliche Legat war damit einverstanden, daß erst noch gütliche Mittel gebraucht würden: schon jene Anordnungen der kursächsischen Visitation wurden auch in Rom, wie bei manchen deutschen Katholiken, für ein Anzeichen genommen, daß man dort über die sogenannte evangelische Freiheit erschrocken und zu einem Wiedereinlenken in's alte Kirchenthum geneigt sei. Bei Luther aber gab sich augenblicklich wieder das Vertrauen kund, das er so gern zu seinem Kaiser hegte. Er meldete am 14. März dem in Visitationsgeschäften abwesenden Jonas: »Kaiser Karl wird, wie er schreibt, selbst in Augsburg sein, um Alles freundlich beizulegen.« Kurfürst Johann forderte sogleich seine Theologen auf, ihm für die Verhandlungen, welche dort stattfinden sollten, Artikel aufzusetzen, in welchen die eigene Meinung niedergelegt war. Dieselben sollten sich auch bereit machen, ihn auf der Reise nach Augsburg zu begleiten. Mit der Ankunft in Augsburg hatte es jedoch keine Eile; denn der Kaiser kam so langsam aus Italien herbei, daß jener Termin keinesfalls eingehalten werden konnte.

Am 3. April gingen Luther, Melanchthon und Jonas nach Torgau zum Kurfürsten ab, um von dort aus die Reise mit ihm anzutreten. Er nahm ferner Spalatin mit sich und als Prediger den Agricola. Am 10., dem Palmsonntag, verweilten sie in Weimar, wo der Fürst das Abendmahl mitfeiern wollte. In Coburg, wo sie am 15. anlangten, sollte weitere Nachricht über den Termin für die wirkliche Eröffnung des Reichstags abgewartet werden. Luther predigte hier am Osterfest und dem darauf folgenden Montag und Donnerstag über die österlichen Texte und diese großen Heilsthatsachen.

Am Freitag, den 22., lief bei dem Kurfürsten eine Weisung von Seiten des Kaisers ein, zu Ende des Monats in Augsburg zu erscheinen. Gleich am nächsten Morgen brach er mit seinen Begleitern auf. Luther aber sollte zurück bleiben. Der Mann, auf welchem die Reichsacht und der kirchliche Bann lag, konnte, auch wenn der Kaiser noch so günstig gestimmt gewesen wäre, nicht so vor den Kaiser, die Stände und die Vertreter des Papstes und der Kirche gebracht werden, und es hätte kein freies Geleite für ihn gegolten. Er selbst freilich scheint so unbefangen gewesen zu sein, sein Mitgehen dennoch für möglich zu halten; wenigstens schrieb er einem Freunde: der Fürst habe ihm geboten in Coburg zu bleiben, er wisse nicht, warum. Einem anderen berichtete er doch als Grund, daß es für ihn nicht sicher gewesen wäre. Aber möglichst in der Nähe wenigstens wollte sein Fürst ihn behalten, auf einem sicheren Punkte an der Grenze seines Gebietes Augsburg zu, um von hier aus möglichst leicht noch Rath dort bei ihm einholen zu können. Auch wurde doch an eine Möglichkeit, daß er später noch nach Augsburg gerufen werden dürfte, gedacht. Eine Botschaft von einem zum andern Ort brauchte damals in der Regel vier Tage.

Noch in der Nacht vom 22. auf den 23. wurde Luther auf die Feste geführt, die über der Stadt Coburg sich erhebt. Denn hier war ihm die Wohnung angewiesen.

Er hatte an diesem ersten Tage dort noch keine Beschäftigung. Ein Koffer, in dem er Papiere und Anderes mitgenommen hatte, war ihm noch nicht zugestellt. Er bekam auch noch keinen Schloßhauptmann zu sehen. So schaute er sich denn einstweilen auf der Höhe um, die einen weiten, reichen Blick nach allen Seiten hin gewährt, und in den Wohnräumen, die ihm hier geöffnet waren. Es war ihm das Hauptgebäude, der jetzt sogenannte Fürstenbau, zugewiesen, wo ihm sogleich die Schlüssel zu allen Zimmern übergeben wurden. Er hörte, daß über dreißig Leute auf dem Schlosse ihr Brod äßen.

Seine Gedanken aber blieben bei den weiterreisenden Freunden. Er schrieb gleich des Nachmittags an Melanchthon, Jonas und Spalatin. »Liebster Philippus,« beginnt er an Melanchthon, »wir sind endlich auf unsern Sinai gekommen, aber wir wollen ein Zion aus diesem Sinai machen und daselbst drei Hütten bauen, dem Psalter eine, den Propheten eine und dem Aesop eine . . . . Es ist ein gar anziehender Ort und ganz gemacht für's Studiren; nur betrübt mich Eure Abwesenheit. Mir regt und bewegt sich mein ganzes Herz und Gemüth wider den Türken und Mahomed, indem ich dieses unerträgliche Wüthen des Teufels ansehe. Darum will ich beten und zu Gott schreien und nicht ruhen, bis ich merke, daß mein Geschrei im Himmel erhört ist. Dich zerreißen mehr die ungeheuerlichen Dinge unseres deutschen Reiches.« Er wünschte dann dem Freunde, daß der Herr ihm anhaltenden Schlaf schenken und sein Herz von Sorgen befreien möge, und erzählte ihm noch von dem Aufenthalt, den er hier habe im Reiche der Vögel. Den beiden anderen Freunden gegenüber erging er sich in humoristischer Schilderung des Raben- und Dohlengeschreies, das er schon von früh vier Uhr an gehört habe. Da, sagte er, sei ein ganzes Heer von Sophisten oder Scholastikern um ihn versammelt. Da habe er auch schon seinen Reichstag, gar hochgemuthe Könige, Herzöge und Herren, die ernstlich für's Reich sorgen und unermüdlich ihre Decrete durch die Luft ergehen lassen. Jetzt haben sie, wie er höre, für dieses Jahr einen Feldzug gegen Weizen, Gerste und anderes Korn beschlossen, und diese Väter des Vaterlandes lassen auf große Siege und Heldenthaten hoffen. Das, sagt Luther, schreibe er zum Scherz, aber in ernstem Scherz, indem er hiemit die auf ihn einstürmenden schweren Gedanken zurückdrängen möchte. Ein paar Tage nachher führte er den Scherz noch weiter aus in einem Schreiben an seine Wittenberger Tischgesellen, d. h. die jungen Leute von der Universität, die nach damaliger Sitte bei ihm Kost hatten. Er freue sich, zu sehen, wie ritterlich jene Herren des Reichstages schwänzen und den Schnabel wischen, und wünsche ihnen Glück, daß sie allzumal an einen Zaunstecken gespießt wären. Er meine, alle die Sophisten und Papisten mit ihren lieblichen Stimmen in einem Haufen vor sich zu hören, und sehe, was das für ein nützliches Volk sei, das Alles auf Erden verzehre und »dafür kecke für die Langeweile«. Zugleich freute er sich jetzt, auch die erste Nachtigall vernommen zu haben, die bisher dem April nicht habe trauen wollen.

Als Genossen hatte er seinen Amanuensis, Veit Dietrich aus Nürnberg, und seinen Schwestersohn, Cyriak Kaufmann aus Mansfeld, einen jungen Studenten, bei sich. Jener, 1506 geboren, war seit 1523 auf der Universität zu Wittenberg; er wurde bald nachher Prediger in seiner Vaterstadt, wo er durch Treue und Entschiedenheit sich auszeichnete. Für gute Bewirthung war gesorgt. Luther ließ sich hier, wohl der Bequemlichkeit wegen, wieder den Bart wachsen, wie einst auf der Wartburg.

Abb. 43: Veit Dietrich, als Nürnberger Pastor, nach einem alten Holzschnitt.

Gleich in jenem Briefe an Melanchthon hat Luther Arbeiten genannt, die er sich vorgesetzt hatte. Vor Allem jedoch verfaßte er jetzt eine öffentliche »Vermahnung an die Geistlichen, versammlet auf dem Reichstage zu Augsburg«. Er wollte, wie er im Eingange sagt, da er auf dem Reichstage nicht persönlich erscheinen könne, wenigstens schriftlich unter ihnen sein mit dieser seiner »stummen und schwachen Botschaft«, die er jedoch so scharf und energisch als möglich reden ließ. Von seiner eigenen Sache erklärte er ihnen, daß er für sie keines Reichstages bedürfe. Der rechte Helfer und Rather habe sie dahin gebracht, wo sie bleiben solle. Ihnen führte er noch einmal die verschiedenen Hauptschäden und Greuel vor, die er zu bekämpfen gehabt habe, warnte sie, die Saiten zu hart zu spannen, bis etwa ein neuer Aufruhr sich erhebe, bot ihnen übrigens an, daß, wenn sie nur das Evangelium frei lassen, ihnen ihre Fürstenthümer, Herrschaften und Güter, daran ihnen ja allein gelegen sei, unbehelligt bleiben sollten. Die Schrift wurde schon im Mai gedruckt.

Mit jenen Arbeiten aber beschäftigte er sich nun anhaltend, und zwar war es ihm hauptsächlich um die Weiterarbeit an der deutschen Bibel zu thun, nämlich um die Uebersetzung der Propheten, über deren Schwierigkeiten er längst geklagt hatte, und für die er jetzt endlich die nöthige Muße zu haben hoffte. Ja, er meinte in seinem Eifer, während er jetzt am Jeremias stand, noch vor Pfingsten alle Propheten bewältigen zu können, was sich ihm freilich bald unmöglich zeigte. Daneben gab er jetzt jene Weissagung Ezechiels über Gog und Magog einzeln heraus. Aus dem Psalter, seinem eigenen beständigen Trost- und Gebetbuche, wollte er verschiedene Stücke für die Gemeinde behandeln: zuerst verfaßte er so eine Erklärung des 118. Psalms. Dem Dietrich hat er auf Coburg auch die ersten 25 Psalmen ausgelegt: die Nachschrift, die dieser hinterließ, ist später gedruckt worden.

Und hiezu also wollte er die Fabeln Aesops fügen: er wollte sie »für die Jugend und den gemeinen Mann zurecht machen, daß sie den Deutschen einigen Nutzen brächten.« Denn man finde darin unter schlichten Worten die feinste Lehre und Warnung, wie man klüglich und friedlich unter den bösen Leuten in der falschen, argen Welt leben möge; die Wahrheit, die Niemand leiden wolle und deren man doch nicht entbehren könne, werde einem da in eine lustige Lügenfarbe eingekleidet. Zeit behielt freilich Luther hiefür am wenigsten. Wir haben von ihm nur dreizehn jener Fabeln. Er hat sie in der schlichtesten volksthümlichen Sprache wiedergegeben und die Nutzanwendung in vielen treffenden deutschen Sprichwörtern ausgedrückt.

Luther meinte anfangs unter diesen Beschäftigungen, er wäre besser in Wittenberg geblieben, wo er als Lehrer mehr hätte nützen können.

Bald fingen auch wieder leibliche Leiden, Affectionen des Kopfes, das Klingen und Brausen im Kopf und die Neigung zu Ohnmachten wieder bei ihm an, so daß er mehrere Tage nacheinander weder lesen noch schreiben und mehrere Wochen lang wenigstens nicht anhaltend arbeiten konnte. Er wußte nicht, ob er es der reichlichen Bewirthung, die er genoß, oder dem Satan schuld geben sollte. Dietrich meinte, die Krankheit müsse von diesem herkommen, da, wie er selbst mit der größten Sorgfalt Acht gegeben habe, von Luthers Seiten nichts gegen die Diät verfehlt worden sei. Er berichtete auch von einer feurigen, schlangenartigen Erscheinung, die er einmal im Juni bei Beginn der Nacht mit Luther unten am Schloßberge beobachtet habe, worauf dieser in der Nacht von einer Ohnmacht befallen worden und des andern Tages sehr übel aufgewesen sei: das war ihm eine Bestätigung seiner Meinung.

Am 5. Juni wurde Luther tief bewegt durch die Nachricht von dem Tod seines bejahrten Vaters, der am Sonntag, den 29. Mai nach längeren Leiden im festen Glauben an das von seinem Sohn gepredigte Evangelium zu Mansfeld verschieden war. Luther hatte ihm stets die hohe kindliche Ehrerbietung gezeigt, in der er ihm einst die Schrift über die Gelübde gewidmet und ihn zur Feier seiner dem Wunsch des Vaters entsprechenden Heirath eingeladen hatte. Auch nachher noch kamen seine Eltern zu ihm nach Wittenberg auf Besuch. Die Kämmerei der Stadt Wittenberg hat im Jahre 1527 die Ausgabe für ein Stübchen Wein verrechnet, das seinem Vater in Wittenberg verehret wurde; Cranach hat damals die Bilder von Luthers Eltern gemalt, die wir jetzt auf der Wartburg sehen. Schon im Februar 1530 hatte dann Luthers Bruder Jakob ihm geschrieben, daß sein Vater gefährlich erkrankt sei. Luther schickte hierauf am 15. des Monats an diesen einen Brief durch den Neffen Cyriak. Er schrieb: »Große Freude sollt mir sein, wenn es möglich wäre, daß Ihr Euch ließet sammt der Mutter hieher führen zu uns, welches meine Käth mit Thränen auch begehrt und wir alle; ich hoffete, wir wollten Eurer auf's Beste warten.« Indessen wollte er den Vater, der diesen Vater ihm gegeben habe, von Herzensgrund um Stärkung und Erleuchtung durch seinen Geist für diesen bitten. Dem lieben Herrn und Heiland wolle er es anheimgeben, daß sie beide hier oder dort sich fröhlich wiedersehen möchten; »denn,« sagte er, »wir zweifeln nicht, daß wir uns bei Christo wiedersehen werden in Kurzem, sintemal der Abschied von diesem Leben für Gott viel geringer ist, denn ob ich von Mansfeld hieher von Euch, oder Ihr von Wittenberg gen Mansfeld von mir zöget.« Als er den Brief mit der Todesnachricht geöffnet hatte, sagte er zu Dietrich: »wohlan, mein Vater ist auch todt,« nahm flugs seinen Psalter und ging in seine Kammer, um seinen Thränen den Lauf zu lassen. Seinen Schmerz und seine Rührung sprach er an demselben Tag in einem Brief an Melanchthon aus: habe er doch Alles, was er sei und habe, durch seinen Schöpfer von diesem lieben Vater her erhalten.

Mit den Seinigen in Wittenberg verkehrte er durch Briefe an seine Frau und durch Correspondenz mit seinem Freund Hieronymus Weller, der jetzt in sein Haus gezogen war und sein Hänschen unterrichtete und erziehen half. Weller, früher Jurist und schon dreißig Jahre alt, studirte damals noch in Wittenberg Theologie. Er war zur Schwermuth geneigt, wofür ihm Luther von Coburg aus wiederholt Trost und guten Rath zukommen ließ. Der kleine Hans mußte schon lernen und Weller belobte ihn als einen fleißigen Schüler. Von Coburg her, und zwar vom 19. Juni, stammt Luthers bekannter Brief an ihn. Geschrieben mitten unter die ernstesten Studien und wichtigsten Ereignisse und Ueberlegungen hinein, darf er wohl in keiner Darstellung von Luthers Leben und Charakter fehlen.

»Gnad und Friede in Christo, mein liebes Söhnichen. Ich sehe gern, daß Du wohl lernest und fleißig betest. Thu also, mein Söhnichen, und fahre fort; wenn ich heimkomme, will ich Dir einen schönen Jahrmarkt mitbringen. Ich weiß einen hübschen, lustigen Garten, da gehen viel Kinder innen, haben goldene Röcklein an und lesen schöne Aepfel unter den Bäumen und Birnen, Kirschen, Spilling und Pflaumen, singen, springen und sind fröhlich, haben auch schöne kleine Pferdlein mit goldenen Zäumen und silbernen Sätteln. Da fragt ich den Mann, deß der Garten ist, weß die Kinder wären. Da sprach er: es sind die Kinder, die gern beten, lernen und fromm sind. Da sprach ich. Lieber Mann, ich hab auch einen Sohn, heißt Hänsichen Luther: möcht' er nicht auch in den Garten kommen, daß er auch solche schöne Aepfel und Birnen essen möchte und solche Pferdlein reiten und mit diesen Kindern spielen? Da sprach der Mann: wenn er gern betet, lernt und fromm ist, so soll er auch in den Garten kommen, Lippus und Jost[1] auch, und wenn sie alle zurückkommen, so werden sie auch Pfeifen, Pauken, Lauten und allerlei Saitenspiel haben, auch tanzen und mit kleinen Armbrüsten schießen. Und er zeigte mir dort eine feine Wiese im Garten zum Tanzen zugericht, da hingen eitel goldene Pfeifen, Pauken und seine silberne Armbrüste. Aber es war noch frühe, daß die Kinder noch nicht gegessen hatten. Darum konnte ich des Tanzens nicht erharren und sprach zu dem Mann: Ach lieber Herr, ich will flugs hingehen und das Alles meinem lieben Söhnlein Hänsichen schreiben, daß er ja fleißig bete und wohl lerne und fromm sei, auf daß er auch in diesen Garten komme; aber er hat eine Muhme Lehne, die muß er mitbringen. Da sprach der Mann: Es soll ja sein, gehe hin und schreibe ihm also. Darum, liebes Söhnlein Hänsichen, lerne und bete ja getrost, und sage es Lippus und Josten auch, daß sie auch lernen und beten, so werdet ihr mit einander in den Garten kommen. Hiemit sei dem allmächtigen Gott befohlen und grüße Muhme Lenen und gieb ihr einen Kuß von meinet wegen. Anno 1530. Dein lieber Vater, Martinus Luther.«

Der Verkehr zwischen Coburg und Augsburg wurde, wie sich denken läßt, fortwährend durch Briefe und Boten unterhalten.

Er wurde jedoch erst recht bedeutungsvoll, als hier die große Entscheidung herannahte oder wenigstens zu nahen schien, und dies verzog sich noch unerwartet lange. Während der Kurfürst schon am 2. Mai in Augsburg eintraf, erfolgte die Ankunft des Kaisers erst den 15. Juni. Er hatte namentlich sich noch in Innsbruck aufgehalten, wo Herzog Georg und andere der Reformation feindliche Fürsten sich bei ihm einzustellen eilten.

In der Zwischenzeit arbeitete Melanchthon mit großem Fleiß und innerer Anspannung an der Vertheidigungs- und Bekenntnißschrift, welche von Kursachsen dem Reichstag übergeben werden sollte. Luther warnte ihn mit seinem eigenen Beispiel, daß er nicht durch übermäßige Anstrengung sich auch den Kopf verderbe. Er schrieb ihm am 12. Mai: »Ich gebiete dir und Eurer ganzen Gesellschaft, daß sie dich bei Strafe des Bannes unter die Regel und Ordnung, deinen armen Leib zu erhalten, nöthigen, damit du dich nicht selbst tödtest und dir dazu einbildest, es geschehe im Gehorsam gegen Gott; Gott dient man auch mit Feiern und Stillesein, ja mit nichts mehr als damit.« Er hatte die Arbeit schon in Coburg, also beim Zusammensein mit Luther begonnen und legte dann ihren wichtigsten dogmatischen Sätzen jene Artikel Luthers, die im vorigen Herbst zu Schwabach vorgelegt worden waren, zu Grunde. Sein Hauptbestreben aber war gemäß der ihm eigenen Neigung und Art hiebei überall darauf hin gerichtet, die evangelische Lehre als übereinstimmend mit der allgemein christlichen und überlieferten Kirchenlehre und die bei den Protestanten durchgeführte Reformation nur als Abschaffung gewisser praktischer Mißbräuche darzustellen. Nie hätte es Luther über sich vermocht, vor dem Reichstag und den auf ihm anwesenden Papisten und Feinden des Evangeliums seinerseits ein Bekenntniß vorzutragen, das die Schärfe und Tiefe des Gegensatzes so wenig hervorkehrte. Dennoch billigte er freudig die Schrift seines zu diesem Werk des Friedens berufenen Freundes, die ihm der Kurfürst gleich in ihrer ersten Ausarbeitung am 11. Mai zur Begutachtung zuschickte. Er urtheilte über sie: »die gefället mir fast wohl und weiß nichts dran zu bessern noch ändern, würde sich auch nicht schicken, denn ich so sanft und leise nicht treten kann; Christus, unser Herr, helfe, daß sie viel und große Frucht schaffe, wie wir hoffen und bitten.« Den Kurfürsten selbst ermunterte er in einem Brief voll zarter Trostesworte, daß sein Herz fest und geduldig bleiben möge, wenn er jetzt auch an einem langweiligen Ort aushalten müsse; er wies ihn auf das große Zeichen der Liebe Gottes gegen ihn hin, daß dieser ihm und seinem Land das Wort der Gnade so reichlich gönne und namentlich die zarte Jugend der Knäblein und Mägdlein darin heranwachsen lasse als ein lustig Paradies Gottes.

Vom Kaiser vernahm man zunächst, daß er dem Kurfürsten die Nichtachtung des Wormser Edicts vorwerfe und den Geistlichen, welche die protestantischen Fürsten nach Augsburg mitgebracht hatten, das Predigen dort verbiete, wogegen auch nach Luthers Meinung diese Nichts machen konnten. Andererseits war Melanchthon jetzt vorzugsweise darüber besorgt und aufgeregt, daß Landgraf Philipp eine Verwerfung der Zwinglischen Lehre in dem Bekenntniß nicht zugeben möchte, worauf er nicht nur wegen ihrer Verwerflichkeit an sich, sondern hauptsächlich im Interesse einer Versöhnung mit den Katholiken das größte Gewicht legte. Er bat Luther (am 22. Mai) deshalb selbst durch einen Brief auf Philipp zu wirken.

Luther scheint wenig Neigung verspürt zu haben, der Bitte nachzukommen. Melanchthon dagegen, auf eine Erfüllung derselben wartend, hielt mit dem Briefschreiben an ihn inne. Zugleich sahen die Freunde in Augsburg damals erst vollends mit Spannung dem Kommen und ersten Auftreten des Kaisers entgegen. Es vergingen jetzt volle drei Wochen, ehe wieder ein Brief von ihnen bei Luther einlief, während er eben zu dieser Zeit in die Trauer um seinen Vater versetzt wurde.

Da wurde Luther über diese »Schweiger« sehr aufgebracht. Als er einen neuen Brief Melanchthons vom 13. Juni erhielt, wonach dieser ungeduldig eben auf jenes Schreiben an den Landgrafen wartete, schickte Luther seinen Boten ohne Antwort zurück, ja wollte den Brief anfangs gar nicht lesen. Er that aber jetzt das Gewünschte: er bat Philipp warm, übrigens in aller Ruhe, daß er sich des Glaubens der Widersacher in der Abendmahlslehre nicht annehmen und durch ihre »süßen guten« Worte nicht bewegen lassen möge. Und als Melanchthon, den er durch seinen Zorn sehr erschreckt hatte, jetzt durch die schwierige Lage der Dinge in Augsburg, durch die Drohungen erbitterter katholischer Gegner, durch die Sorgen um das dem Kaiser vorzulegende Bekenntniß und die Folgen, die es haben werde, dazu durch Nachtwachen und Schlaflosigkeit in steigende Unruhe, Angst und Schwermuth hineingerieth und auch von den anderen Freunden Besorgliches und Betrübendes ihm gemeldet wurde, da gingen aus seinem Mund immer neue Worte der Ermunterung, des Trostes und des Rathes nach Augsburg, die zu den mächtigsten Zeugnissen seines Geistes und Charakters überhaupt für uns gehören. Wie aus einer sicheren, klaren, stolzen Höhe redet er hier zu denen, die in dem Gewirr irdischer Anschläge und Rathschläge drin stehen. Er hat dieselbe gewonnen und behauptet sie in dem getrosten Glauben, mit welchem er an den unsichtbaren Gott sich hält, als sähe er ihn, und, über die Welt erhaben, mit ihm seinen kindlichen Verkehr pflegt.

Indem er auf einen ängstlichen weiteren Brief Melanchthons hin diesem am 27. wieder antwortete, verwies er ihm die Sorgen, von denen er sich verzehren lasse und an denen nicht die Größe der Sache, um die er sorge, sondern die Größe seines Unglaubens schuld sei. »Laß,« sagte er, »die Sache noch so groß sein, groß ist auch, der sie handelt und angefangen hat; denn nicht unsere Sache ist sie . . . Er spricht: wirf deine Sorge auf den Herren, der Herr ist nahe Allen, die ihn anrufen. Spricht er das in den Wind oder wirft er sein Wort Thieren vor? . . . . Dich quält deine Weltweisheit und nicht die Theologie. Als ob ihr mit euren unnützen Sorgen etwas ausrichten könntet! Was kann denn der Teufel mehr thun, denn daß er uns erwürge? Ich beschwöre dich, der du in allen anderen Dingen streitbar bist, daß du gegen dich selbst als deinen größten Feind streitest.«

Zwei Tage nachher hatte er schon einen neuen Brief des Freundes zu erwidern. Er sah daraus, wie er sagte, die Arbeiten und Mühen, Drangsale und Thränen der Freunde, erhielt jetzt auch die fertige Confession und sollte darüber, ob noch Concessionen an die römischen Gegner möglich sein werden, sich äußern. Hierüber schrieb er: »Tag und Nacht beschäftige ich mich damit, bewege es in mir hin und her, denke nach, disputire bei mir, durchforsche dafür die Schrift, und immer stärker wird in mir die volle Gewißheit von unserer Lehre und immer fester werde ich, daß ich mir, ob Gott will, nun nichts mehr werde nehmen lassen, es gehe drüber, wie es wolle.« Er wollte aber nicht, daß die Anderen seiner Autorität folgten: die Sache müsse ebensogut ihre eigene sein, und er selbst werde sie vertreten, ob er auch mit ihr allein stünde. Dazu verwies er den sorgenden Melanchthon wieder auf jenen Glauben, von dem freilich in seiner Rhetorik und Philosophie nichts stehe. Denn glauben müsse man das Uebersinnliche und Unsichtbare, und wer es sichtbar und begreiflich machen möchte, bekomme dafür nur Sorgen und Thränen zum Lohn, wie jetzt Melanchthon: »Der Herr hat verheißen, er wolle im Dunkeln wohnen, und hat Finsterniß zu seinem Gezelt gemacht[2]; wer da will, der mach's anders; hätte Moses erst den Ausgang begreifen wollen, den Pharaos Heer nehmen sollte, so wäre Israel wohl heute noch in Aegypten. Der Herr mehre dir und uns allen den Glauben: haben wir den, was will der Teufel mit aller Welt uns thun?«

Er eilte diesen Brief abzuschicken und schrieb dann gleich Tags darauf, am 30. Juni, noch mehr, nämlich jetzt, wie an Melanchthon, so auch an Jonas, der ihm über Melanchthons Bekümmernisse und den glühenden Haß katholischer Gegner berichtet hatte, an Spalatin, Agricola und Brenz, ferner an den jungen Herzog Johann Friedrich. Diesen wollte er besonders über die »giftigen, bösen Griffe« seiner nächsten Blutsverwandten, d. h. speziell des Herzogs Georg, beruhigen. Jene theologischen Freunde bat er alle, heilsam auf ihren Genossen Melanchthon einzuwirken, und hatte zugleich für jeden wieder besondere Freundesworte. Man möge, schrieb er, jenen doch davon abbringen, daß er Weltlenker werden wolle und hiemit sich selbst kreuzige. Die Nachricht, daß »die Fürsten und Völker gegen den Gesalbten des Herrn toben«, war ihm ein glückliches Zeichen; denn es folge darauf gleich nach dem Psalmwort (Ps. 2, 4): »Der im Himmel wohnet, lachet ihrer.« Er verstand nicht, wie man besorgt sein könne, wenn ja doch Gott lebe: »Er, der mich geschaffen hat, wird Vater meines Sohnes und Mann meiner Frau, Lenker des Gemeinwesens und Prediger der Gemeinde sein, und das besser, als ich es bin.« Sein Brief an Melanchthon stellte in interessanter Weise seine Eigenart und die des Freundes mit Bezug auf Sorgen und Anfechtungen einander gegenüber: »In Kämpfen, die die eigene Person angehen, bin ich schwächer, du tapferer; in denen, die das Gemeinwesen betreffen, ist's umgekehrt (wenn Kampf um die eigene Person ein solcher heißen darf, wie ich ihn mit dem Satan führe); denn dein Leben achtest du gering, fürchtest jedoch für die gemeine Sache, ich aber bin ihretwegen guten und ruhigen Muthes, weil ich gewiß weiß, daß sie gerecht und wahr, ja Gottes Sache ist, die nicht so über Sünde und Schuld erblassen muß, wie ich für meine Person; darum bin ich hier wie ein sorgloser Zuschauer.« Ueberdies fühlte er gerade jetzt sich auch vom Geist jener eigenen Anfechtungen weniger heimgesucht, wenn der Teufel auch seinen Leib noch müde mache.

Wie Luther mit Gott als seinem Vater und Freunde sprach, davon erzählte Dietrich an dem zuletzt genannten Tage dem Melanchthon. Er habe ihn neulich laut beten hören: »Ich weiß, daß du unser Vater und Gott bist . . . die Gefahr ist die deine wie die unsrige; der ganze Handel ist ja dein, wir haben ihn angefangen, weil wir mußten, so wollest du ihn schützen u.s.w.«; täglich widme Luther mindestens drei Stunden dem Gebete. Alle die Seinigen sollten darin mit ihm zusammenhalten. So schrieb er auch seiner Frau nach Hause: »Betet getrost, denn es ist wohlangelegt und Gott wird helfen.« Zwei Jahre nachher sprach er in einer Predigt über die Erfüllung des Gebetes aus: »Ich hab's auch versucht und viel Leute mit mir, sonderlich die Zeit, da uns der Teufel fressen wollt auf dem Reichstag zu Augsburg und stand Alles übel satt und so rege, daß alle Welt meinet, es würde über und über gehen, wie Etliche trotziglich gedräuet hatten, und waren schon die Messer gezückt und die Büchsen geladen; aber Gott hat durch unsere Gebete so geholfen, daß jene Schreier mit ihrem Scharren und Dräuen redlich sind zu Schanden worden, und uns einen guten Frieden und gnädig Jahr gegeben.«

Wie Luther mit Gott als seinem Vater und Freunde sprach, davon erzählte Dietrich an dem zuletzt genannten Tage dem Melanchthon. Er habe ihn neulich laut beten hören: »Ich weiß, daß du unser Vater und Gott bist . . . die Gefahr ist die deine wie die unsrige; der ganze Handel ist ja dein, wir haben ihn angefangen, weil wir mußten, so wollest du ihn schützen u.s.w.«; täglich widme Luther mindestens drei Stunden dem Gebete. Alle die Seinigen sollten darin mit ihm zusammenhalten. So schrieb er auch seiner Frau nach Hause: »Betet getrost, denn es ist wohlangelegt und Gott wird helfen.« Zwei Jahre nachher sprach er in einer Predigt über die Erfüllung des Gebetes aus: »Ich hab's auch versucht und viel Leute mit mir, sonderlich die Zeit, da uns der Teufel fressen wollt auf dem Reichstag zu Augsburg und stand Alles übel satt und so rege, daß alle Welt meinet, es würde über und über gehen, wie Etliche trotziglich gedräuet hatten, und waren schon die Messer gezückt und die Büchsen geladen; aber Gott hat durch unsere Gebete so geholfen, daß jene Schreier mit ihrem Scharren und Dräuen redlich sind zu Schanden worden, und uns einen guten Frieden und gnädig Jahr gegeben.«

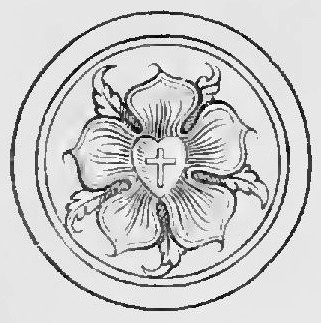

Es traf sich, daß eben jetzt, wie Jonas an Luther Johann Friedrich das Wappen des Reformators in Stein schneiden ließ zu einem Siegelring und Luther durch Freund Spengler in Nürnberg veranlaßt wurde, die Bedeutung desselben auszulegen. Sie war ja besonders auch für die Vorgänge und Ueberlegungen jener Tage von Gewicht. Luther hatte nämlich längst, wie wir wenigstens schon vom Jahr 1517 her wissen, aus dem Wappen seines Vaters, das eine Armbrust mit zwei Rosen trug, sich für sein eigenes eine Rose genommen und in ihre Mitte ein Herz mit einem Kreuze gesetzt. Da erklärte er nun: Es sollte ein schwarzes Kreuz in natürlich rothem Herzen sein, denn von Herzen müsse man an den Gekreuzigten glauben, um selig zu werden, und das Kreuz bringe wohl Schmerz und Abtödtung, verderbe jedoch die Natur nicht, sondern halte vielmehr das Herz lebendig. Solch Herz sollte in einer weißen Rose stehen, anzuzeigen, daß der Glaube Freude, Trost und Friede gebe, und zwar in einer weißen, weil weiß die Farbe der Geister und Engel und die Freude nicht Weltfreude sei. Die Rose endlich sollte stehen in himmelblauem Felde, wie diese Freude schon Anfang der himmlischen Freude und in himmlische Hoffnung gefaßt sei, und um das Feld ein goldener Ring gehen, weil die himmlische Seligkeit ewig währe und über alle Güter köstlich sei.

Es traf sich, daß eben jetzt, wie Jonas an Luther Johann Friedrich das Wappen des Reformators in Stein schneiden ließ zu einem Siegelring und Luther durch Freund Spengler in Nürnberg veranlaßt wurde, die Bedeutung desselben auszulegen. Sie war ja besonders auch für die Vorgänge und Ueberlegungen jener Tage von Gewicht. Luther hatte nämlich längst, wie wir wenigstens schon vom Jahr 1517 her wissen, aus dem Wappen seines Vaters, das eine Armbrust mit zwei Rosen trug, sich für sein eigenes eine Rose genommen und in ihre Mitte ein Herz mit einem Kreuze gesetzt. Da erklärte er nun: Es sollte ein schwarzes Kreuz in natürlich rothem Herzen sein, denn von Herzen müsse man an den Gekreuzigten glauben, um selig zu werden, und das Kreuz bringe wohl Schmerz und Abtödtung, verderbe jedoch die Natur nicht, sondern halte vielmehr das Herz lebendig. Solch Herz sollte in einer weißen Rose stehen, anzuzeigen, daß der Glaube Freude, Trost und Friede gebe, und zwar in einer weißen, weil weiß die Farbe der Geister und Engel und die Freude nicht Weltfreude sei. Die Rose endlich sollte stehen in himmelblauem Felde, wie diese Freude schon Anfang der himmlischen Freude und in himmlische Hoffnung gefaßt sei, und um das Feld ein goldener Ring gehen, weil die himmlische Seligkeit ewig währe und über alle Güter köstlich sei.

Kurz darauf gelangte an Luther die große Kunde, daß das Bekenntniß der Protestanten, unsere Augsburger Confession, am 25. Juni vor dem Kaiser und den Reichsständen in deutscher Sprache vorgetragen worden sei. Der Kaiser hatte noch am Tag zuvor die Verlesung hindern und nur das Schriftstück in Empfang nehmen wollen. Offen, laut und feierlich war dort der evangelische Glaube zum Wort gekommen, dessen einfacher Widerruf neun Jahre vorher in Worms von Luther gefordert worden war. Luther war hoch erfreut. Er sah das Psalmwort erfüllt: »Ich redete von deinen Zeugnissen vor Königen«, und war gewiß, daß auch das Weitere sich erfüllen müsse: »und ich wurde nicht zu Schanden« (Ps. 119, 46). Seinem Kurfürsten schrieb er, das sei ja eine feine Klugheit der Widersacher gewesen, den Predigern der Fürsten in Augsburg Schweigen zu gebieten; dafür haben jetzt der Kurfürst und die andern Herren »frei vor der Kaiserlichen Majestät und dem ganzen Reich unter ihre Nasen gepredigt, daß sie es haben hören müssen und nicht dawider reden können.« Wie leid war es ihm, daß er nicht selbst dabei sein durfte! aber er freute sich, die Stunde mit erlebt zu haben, wo solche Bekenner in einer solchen Versammlung so herrlich von Christus gezeugt.

Dazu kamen Nachrichten von einer gewissen Milde und Hochherzigkeit, die der Kaiser doch zu erkennen gebe, und von friedfertiger Gesinnung einzelner Fürsten wie des Herzogs Heinrich von Braunschweig, der den Melanchthon zu Tisch lud, und namentlich des Cardinals Albrecht, des Mainzer Erzbischofs und Kurfürsten. Luther war, im Unterschied von Melanchthon, darüber gewiß und klar, daß an eine Einigung mit den Gegnern in den Fragen des Glaubens und der Religion schlechterdings nicht zu denken sei. Aber mit Bestimmtheit sprach er jetzt den Gedanken an eine »politische Eintracht« trotz des Glaubensgegensatzes, d. h. an ein friedliches Zusammenbestehen der beiden Confessionen und Kirchen innerhalb des deutschen Reiches aus: er wünsche, daß es hiezu kommen möge, und hoffe es beinah. Kaiser Karl galt ihm, dem treu gesinnten Deutschen, immer noch für ein frommes Herz und edles Blut, aller Ehren und Tugend werth; er konnte nicht hoffen, daß derselbe mitten unter den bösen Geistern stehend der evangelischen Sache günstig würde, glaubte jedoch wenigstens so weit an seine Milde. Dem Erzbischof nahte er in jenem Sinne jetzt selbst wieder einmal mit einem Schreiben: weil keine Hoffnung da sei, in der Lehre eins zu werden, möge derselbe wenigstens mit dahin arbeiten, daß den Evangelischen Friede vergönnt werde; denn zum Glauben dürfe und könne man Niemand zwingen, und die neue Lehre schade ja nicht, sondern lehre Frieden und halte Frieden. Dazu suchte er auch in Jenem das deutsche Bewußtsein anzuregen: »Wir Deutschen hören nicht auf, dem Papst und seinen Walen zu glauben, bis sie uns bringen nicht in ein Schweißbad, sondern in ein Blutbad; wenn deutsche Fürsten in einander fielen, das möchte den Papst, das Florenzische Früchtlein, fröhlich machen, daß er in die Faust lachen könnt und sagen: Da, ihr deutschen Bestien, wolltet mich nicht zum Papst haben, so habt das! . . . Ich kann's ja nicht lassen, ich muß auch sorgen für das arme, elende, verlassene, verachtete, verrathene und verkaufte Deutschland, dem ich ja kein Arges, sondern alles Gute gönne, als ich schuldig bin meinem lieben Vaterlande.«

So wollte er nicht blos von keinem Nachgeben hören, sondern hielt auch alle weiteren Verhandlungen in Sachen des Glaubens für unnütz. Er konnte nicht einsehen, warum seine Freunde überhaupt noch in Augsburg festgehalten würden, wo sie doch nur noch Drohungen und Prahlereien von Seiten der Gegner zu erwarten hätten. Am 15. Juli schrieb er an sie: »Ihr habt dem Kaiser gegeben, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist . . . Christus wolle sich zu uns bekennen, wie Ihr zu ihm Euch bekannt habt . . . So absolvire ich Euch denn von dieser Versammlung im Namen des Herrn. Immer wieder heim, immer heim!«

Jene sollten indessen noch einer Widerlegung harren, welche der Kaiser durch einige streng katholische Theologen abfassen ließ, insbesondere nämlich durch Eck, den alten, stets gleich heftigen und rührigen Feind Luthers, und Johann Cochläus, der anfangs zu den Vertretern humanistischer Wissenschaft gehört hatte, seit dem Beginn des großen kirchlichen Kampfes aber durch kleine, bittere Polemik gegen Luther sich hervorthat und jetzt an des verstorbenen Emsers Stelle dem Herzog Georg zur Seite stand. Inzwischen stellten geistliche und weltliche Herren den Protestanten schon das Aergste in Aussicht. Und unter diesen brachen damals für Melanchthon vollends seine schlimmsten, schwächsten Stunden an. Er suchte sogar den päpstlichen Legaten durch Vorstellungen darüber, daß sie keine wirkliche Lehrabweichung von der römischen Kirche sich erlauben wollten, zu beschwichtigen. Wirkliche Concessionen schienen ihm wenigstens auf dem Gebiete der kirchlichen und gottesdienstlichen Ordnungen in großem Umfange möglich: denn das seien ja äußerliche Dinge, und die Bischöfe gehören mit zu den Obrigkeiten, welche Gott über das äußere Leben gesetzt habe.

Auch Luther mußte so sich weiter gedulden. Er fuhr fort mit ermunternden Briefen. Auch die Drohungen ließen ihn ruhig. Er erinnerte, daß allzuscharf schartig mache und daß, wie er schon von seinem Staupitz gehört habe, Gott denen, die er plagen wolle, zuerst die Augen zumache; einen Krieg anzufangen, sei jetzt auch für die Widersacher gefährlich, der Anfang noch kein Fortgang, der Krieg noch kein Sieg. Gegen Melanchthon gebrauchte er auch einmal ein recht grobes deutsches Sprichwort über einen, der »vom Dräuen sterbe«. Die kräftigsten und reichsten Worte schöpfte er fort und fort aus seiner Einen höchsten Quelle, der Schrift. Ganz in seiner Weise sprach er auch einmal zu dem um die Reformation hoch verdienten kursächsischen Kanzler Brück, dem weltlichen Hauptrathgeber seines Fürsten in Augsburg; zwei Wunder habe er neulich, zum Fenster ausblickend, gesehen: zuerst das schöne Himmelsgewölbe mit den Sternen, von keinem Pfeiler gestützt und dennoch feststehend; zum Andern große, dicke Wolken obenhin schwebend ohne einen Boden, darauf sie ruheten, oder eine Kufe, darin sie gefaßt waren, und dann, nachdem sie mit sauerem Angesicht vorübergegrüßt hatten und davongeflogen waren, den leuchtenden Regenbogen, der einem schwachen. dünnen Dache gleich dennoch die große Wasserlast trage. Wenn Einer unter den gegenwärtigen Drangsalen am Glauben sich nicht genügen ließe, wollte ihn Luther Menschen vergleichen, die dort für den Himmel nach Pfeilern suchten, damit er nicht einfiele, und zappelten und zitterten, weil sie keine greifen und sehen könnten. Er wollte sich, wie er hier schrieb, zufrieden geben, auch wenn der Kaiser den von ihm gehofften politischen Frieden nicht gewähren würde; denn Gottes Gedanken seien weit über den menschlichen; und Gott und nicht der Kaiser müsse die Ehre haben. Dem Melanchthon schickte er eine sehr ruhige und klare Auseinandersetzung darüber, wie man zwischen den Bischöfen als weltlichen Fürsten oder Obrigkeiten und ihnen als geistlichen Hirten unterscheiden müsse und ein Recht, in dieser Eigenschaft die Gemeinde Christi mit willkürlichen gottesdienstlichen Gesetzen zu belasten, ihnen nimmermehr einräumen dürfe.

Seinerseits ließ er jetzt auch eine Reihe kleiner Schriften nacheinanderausgehen, worin er mit ungebeugter Entschiedenheit wieder einfach den evangelischen Standpunkt gegen katholische Irrthümer behauptete: so über Kirche und Kirchengewalt, gegen das Fegefeuer, über die kirchlichen Schlüssel oder darüber, wie Christus in seiner Gemeinde wirklich Vergebung der Sünden ausspende, gegen die Anbetung der Heiligen, über die rechte Sacramentsfeier u.s.w. Ohne Rücksicht auf die gegenwärtigen Streitfragen gedachte er zugleich wieder der Noth des Schulwesens: er schrieb darüber, »daß man Kinder zur Schule halten solle«. Er ließ ferner auf seine praktische Ausführung über den 118. Psalm eine über den 117. folgen. Rastlos arbeitete er daneben an der Uebersetzung der Propheten weiter. So hielt er in der Arbeit aus, während sein Kopf immer mehr oder weniger leidend, schwach, »eigensinnig« blieb. Am Ende seines Coburger Aufenthalts berichtete er einem Freund, daß er mehr als die Hälfte des Sommers, obgleich er sich in allen Dingen mäßig gehalten habe, wegen des »Sausens und Rasselns im Haupt« habe feiern müssen.

Am 3. August wurde endlich jene katholische Widerlegung auf dem Reichstage vorgetragen, und zwar meinte das der Kaiser nicht so, als ob, wie es in seinem Ausschreiben des Reichstags hieß, das Gutdünken des einen wie des andern Theils in Gütlichkeit gehört und verglichen werden sollte, sondern er forderte, daß die Protestanten eben hiemit sich als widerlegt ansähen und somit unterwürfen. Landgraf Philipp antwortete hierauf dadurch, daß er am 6. des Monats ohne Urlaub und gegen ein Verbot des Kaisers Augsburg verließ und nach Haus eilte, offenbar entschlossen, im Nothfall Gewalt mit Gewalt zu erwidern. Auf so rasche Schläge aber war der Kaiser, so sehr ihm auch von Rom her Gewaltmittel angerathen wurden, doch, wie ja auch Luther vermuthete, nicht vorbereitet. Er ließ vielmehr nach dem Wunsch jener versöhnlicheren und vermittelnden Richtung noch Vergleichsverhandlungen vornehmen durch einen größeren Ausschuß, dann durch eine neue, kleinere Commission, in der von evangelischen Theologen nur Melanchthon saß.

Für die Protestanten erhob sich hiedurch erst mit aller Bestimmtheit die Frage nach einem möglichen Nachgeben, welche dieser schon bisher ängstlich in sich bewegt hatte. Es entsprach der Auffassung, die Luther vom ganzen Standpunkt und Interesse der römischen Kirche hatte, daß ihre Vertreter auf die tieferen Lehrdifferenzen in Betreff der inneren Aneignung des Heiles weniger Gewicht legten, der Streit um die Wiederherstellung der bischöflichen Rechte und um den Gottesdienst, nämlich speziell die Messe und das Abendmahl unter beiden Gestalten, vielmehr die Hauptschwierigkeit bei den Verhandlungen machte. Andererseits hatte Niemand klarer als Luther die Freiheit gelehrt, welche die Christen in äußeren Formen der Verfassung und des Kultus haben und vermöge derer sie eben hierin auch einander nachgeben und dienen könnten. Aber allerdings, er hatte nicht minder vor Zugeständnissen an kirchliche Tyrannen gewarnt, welche dieselben zur Knechtung und Verführung der Seelen gebrauchen möchten. In dieser Hinsicht zeigte sich Melanchthon jetzt zum Aeußersten entschlossen; zu einer Wiederherstellung des katholischen Episkopats für die Evangelischen war er auch nicht blos des Friedens wegen geneigt, sondern sie lag ihm an sich am Herzen, weil er sonst am Bestand echt kirchlicher Ordnungen, willkürlichen Fürsten und zuchtlosen Bevölkerungen gegenüber verzweifeln zu müssen meinte. In der That wollten in jenem Ausschuß die Protestanten den Bischöfen den gesetzlichen Gehorsam zusagen, wenn man sie bei ihrem Gottesdienst und ihrer Lehre bis auf ein freies Conzil belassen wollte. In Betreff des Meßgottesdienstes handelte es sich darum, ob ihn die Protestanten nicht mit seiner ganzen priesterlichen Opferaction annehmen könnten und sollten, wenn nur eine Erklärung über den Unterschied dieses Opfers von Christi Opfer am Kreuz beigefügt würde. Andere Protestanten dagegen, namentlich die Vertreter Nürnbergs, wurden über derlei Abmachungen und besonders über Melanchthons ganzes Verhalten argwöhnisch und aufgeregt. Spengler in Nürnberg schrieb deshalb an Luther. Die Lage war um so gefährlicher, da die Verhandlungen nach dem Willen des Kaisers einen ununterbrochenen Fortgang nehmen mußten, für welchen Gutachten aus Coburg nicht rechtzeitig sich einholen ließen.

Luther nun, dem der Kurfürst dort die zu einem Vergleich bestimmten Artikel vorlegen ließ, antwortete wieder sehr ruhig klar und eingehend. Er urtheilte einfach praktisch, während er zugleich auf die höchsten Grundsätze sich stützte. So in Betreff der Messen: die katholische Liturgie enthalte nun einmal den unzulässigen Gedanken, daß Gott hier gebeten werden müßte, den Leib seines Sohnes sich als Opfer gefallen zu lassen; wollte man das mit einer Glosse gut machen, so müßte entweder das Wort der Liturgie durch sie oder sie durch jenes zu nichte werden; man dürfe sich aber nicht ohne Noth durch ein so ärgerliches Wort in Gefahr begeben. Den Melanchthon warnte er besonders wegen der Gewalt der Bischöfe: er wisse wohl, daß bei jenem Gehorsam gegen sie die Freiheit des Evangeliums vorbehalten sein solle; aber sie werden sich nicht so für gebunden erachten und es für Treubruch erklären, wenn man nicht einfach, was sie wollen, beobachte. Ruhig sprach er dann auch seine Ueberzeugung aus, daß der ganze Vermittlungsversuch überhaupt eitel sei: man wolle den Papst und den Luther in Eintracht mit einander bringen, aber der Papst werde nicht wollen und der Luther verbitte sich's. Fest und ruhig blieb er endlich für alle Fälle seiner eigenen Selbständigkeit und Kraft sich bewußt. So schrieb er an Spengler: »Ich habe die Sache Gott befohlen und acht' auch, ich hab sie so sein in meiner Hand behalten, daß mir kein Mensch etwas darin verwahrlosen könne, so lang Christus und ich eins bleiben«; und an Spalatin: »Frei ist der Luther, frei auch der Macedonier (Philipp v. Hessen). . . . . Seid nur tapfer und haltet Euch männlich!« Wir entnehmen dies reichhaltigen Briefen, die Luther den 26. August an Kurfürst Johann, Melanchthon, Spalatin, Jonas, und weiteren, die er zwei Tage darauf wieder an diese drei Freunde und an Spengler gerichtet hat.

Zugleich schrieb er an jenem Tage eine Vorrede für Brenz zu seiner Auslegung des Propheten Amos. Sie zeigt uns, wie über sein Wort, das er damals so mächtig ausgehen ließ, er selbst urtheilte. Seine eigene Rede, sagt er hier, sei ein wilder Wald, verglichen mit dem lichten, reinen Redefluß des Brenz; ihm sei, wenn man Kleines mit Großem vergleichen dürfe, vom Geiste des Elias der starke, die Felsen zerreißende Wind und das Erdbeben und Feuer, dem Brenz das stille, sanfte Sausen zugefallen; doch brauche Gott auch grobe Keile für grobe Klötze und neben dem befruchtenden Regen den erschütternden Donner und Blitz, die Luft zu reinigen.

Wenn indessen dem Protestantismus damals eine Gefahr durch falsche Nachgiebigkeit drohte, so wurde sie zugleich durch die Anforderungen der Gegner, die auch für einen Melanchthon zu weit gingen, beseitigt. Auch die Verhandlungen der kleineren Commission mußten ohne Erfolg geschlossen werden. Am 8. September durfte Luther seiner Frau die Hoffnung aussprechen, bald selbst wieder zu ihr zu kommen; seinem Hänschen kündigte er dabei ein »groß schön Buch von Zucker« an, welches der Vetter Cyriak (der nach Augsburg und Nürnberg gereist war) für ihn aus jenem schönen Garten gebracht habe. Am 14. besuchten ihn auch schon Herzog Johann Friedrich und Graf Albrecht von Mansfeld auf der Heimkehr vom Reichstag. Jener brachte ihm den Siegelring mit, der ihm jedoch sogar für den Daumen zu weit war: er erwiderte, für ihn gehöre sich nicht Gold, sondern Blei. Er wünschte, bald auch die andern Freunde von dort entronnen zu sehen, und hielt, während Jener ihn mitzunehmen bereit war, selbst lieber noch länger auf Coburg aus, um, wie er an Melanchthon schrieb, sie da empfangen und ihnen den Schweiß nach ihrem heißen Bad abwischen zu können.

In Augsburg wurden dann zwar mit Melanchthon und Brück nochmals Unterhandlungen angeknüpft, ja der Nürnberger Gesandte glaubte, über ein »heimliches, unchristliches Praktiziren«, gegen welches Melanchthon sich gar keine Einrede mehr gefallen lasse, jetzt vollends die heftigsten Klagen erheben zu müssen, und Luther, an den sie durch Spengler und Link gelangten, sprach zwar sein gutes Vertrauen zu seinen sächsischen Theologen aus und wollte namentlich dem Melanchthon nicht wehe thun, bat aber ihn und Jonas am 20. d. M. dringend und energisch um Auskunft in der Sache, um Vorsicht gegen die schlauen Anschläge der Gegner, um endliches Verzichten auf alle Compromisse. Als er jedoch diese Briefe auf dem Weg über Nürnberg durch Spenglers Hände gehen ließ, wußte man hier bereits, daß auch der neue Versuch – besonders an Jonas' und Spalatins Festigkeit – gescheitert war, und Spengler ließ sie deshalb gar nicht an ihre Adresse weiter laufen. Die evangelischen Stände blieben schließlich bei ihrem Protest v. J. 1529 und den Beschlüssen des Reichs v. J. 1526 stehen.

Kaiser Karl gab wohl seinen Unwillen zu erkennen, fand jedoch auch die gegen die Neuerungen eifernden Reichsfürsten nicht gleich eifrig, für die Ausrottung der Ketzerei und zugleich Erhöhung der kaiserlichen Autorität und Macht sich in einen jedenfalls bedenklichen inneren Krieg zu stürzen, und entschloß sich, die Entscheidung aufzuschieben. Er ließ am 22. einen Reichstagsabschied verlesen, welcher den Protestanten, nachdem ihr Glaubensbekenntniß widerlegt sei, noch bis zum 15. April des nächsten Jahres Bedenkzeit gab, um in den streitigen Artikeln zur Einheit mit Kirche, Papst und Reich zurückzukehren, während der Kaiser die Einberufung eines Conzils zur Besserung wirklicher kirchlicher Uebelstände binnen eines Jahres herbeiführen wollte; für die eventuellen weiteren Schritte gegen jene behielt er sich die Ueberlegung bis zum genannten Termine vor. Sie dagegen protestirten, daß ihr Bekenntniß nicht widerlegt sei, übergaben auch eine von Melanchthon abgefaßte Apologie desselben. Die Bedenkzeit nahmen sie an. Bis dahin also war jetzt der politische Friede, den Luther noch gewünscht und gehofft hatte, zugesagt. Den weiter bevorstehenden Gefahren und Drohungen gegenüber äußerte er gegen Spengler: »Wir sind entschuldiget und haben genug gethan; das Blut komme über ihr eigen Haupt.«

Noch von einer andern Seite her kam dann an Luther auf Coburg ein Einigungsversuch. Die Straßburger nämlich und drei andere oberdeutsche Städte, Constanz, Memmingen und Lindau, hatten, weil sie von den Lutheranern durch den Abendmahlsstreit getrennt waren, beim Reichstag ein besonderes Bekenntniß überreicht. Sie nahmen auch hier keine Mittheilung des Leibes Christi für Mund und Leib der Abendmahlsgäste an, faßten aber, anders als Zwingli, dieses Mahl doch ganz unter dem Gesichtspunkt einer realen göttlichen Gabe und eines geistlichen Genusses des »wahren Leibes« Christi auf. Daran anschließend versuchte nun Butzer, der theologische Vertreter Straßburgs, eine weitere Annäherung an die Wittenberger. Es schreckte ihn nicht ab, daß Melanchthon mißtrauisch widerstrebte und Luther einen Brief von ihm unbeantwortet ließ. Jetzt erschien er persönlich auf Schloß Coburg und hatte am 25. September ein vertrauliches und freundliches Gespräch mit Luther. Dieser wollte zwar auch jetzt keineswegs mit einem bloßen »geistlichen Genießen« sich begnügen und verhehlte, indem er vor Allem Offenheit forderte, einen fortwährenden Argwohn nicht, begann aber doch selbst Gutes zu hoffen und versicherte, er würde gern dreimal sein Leben opfern, wenn dadurch dieser Zwiespalt gehoben werden könnte. Für Butzer war hiemit ein glücklicher Anfang zu weiteren Versuchen gegeben, die er zunächst in der Stille verfolgte.

Am Tage nach jener Verlesung durfte endlich auch Kurfürst Johann den Reichstag verlassen und die Heimreise antreten. Er wurde vom Kaiser verabschiedet mit den Worten: »Oheim, Oheim, das hätte ich mich zu Ew. Liebden nicht versehen« – was er mit Thränen in den Augen schweigend hinnahm. Nachdem er noch in Nürnberg sich aufgehalten hatte, traf er mit seinen Theologen bei Luther ein. Am 5. October brachen sie zusammen von Coburg auf und zogen über Altenburg, wo Luther am Sonntag, dem 9., predigte, nach der fürstlichen Residenz zu Torgau. Am 10. langten sie hier an. Am folgenden Tag kehrte Luther glücklich vollends nach Hause zurück.

__________________Anmerkungen: