Siebentes Kapitel.

Häusliches und Persönliches aus Luthers späterer Lebenszeit.

Abb. 52: Luther nach einem Gemälde Cranachs (in seinem sogenannten Stammbuch) in Berlin.

Soviel Luther selbst immer wieder über sein Alter und seine zunehmende Schwäche, Hinfälligkeit und Unbrauchbarkeit klagt, so zeigen uns doch seine Schriften und Briefe nicht blos aufs neue immer eine ungebeugte Kraft und ein nicht zu dämpfendes Feuer, sondern auch oft genug noch die heitere, scherzhafte Laune, die neben Leiden, Verdruß und Unwillen sich bei ihm behauptete. Er selbst äußerte wohl, die Menge der Gegner, besonders der Sectirer, die immer neu gegen ihn auftrete, mache ihn immer wieder jung. Die wahre Quelle seiner Kraft fand er jeder Zeit in dem Herrn und Heiland, der in den Schwachen mächtig sei und an welchem er im Glauben fest und stille halten wollte. Einen besonders günstigen Einfluß aber dürfen wir hiebei gewiß jener wesentlichen anderen Seite seines Lebens und Berufes beilegen, die seit seiner Verheirathung für ihn sich geöffnet hat. Wenn er von seiner Familie, seiner Frau und seinen Kindern redet, ist er immer des Dankes gegen Gott voll, das Herz geht ihm auf, er athmet unter den heißen Arbeiten und Kämpfen eine frische und erquickende Luft. Wie er während des Augsburger Reichstages seinen Kurfürsten ermuthigend auf das lustige Paradies hinwies, das Gott ihm in den zarten Knäblein und Mägdlein aufblühen lasse, so durfte er ähnliches im eigenen Hause fühlen und genießen. Für einen ihm von Gott zugewiesenen Beruf sah er auch dieses sein häusliches Leben an: nämlich nicht als ob er, der Reformator, hier etwas Absonderliches zu leisten oder zu erleben hätte, vielmehr so, daß er in dem für Alle gestifteten, aber durch hochmüthige Mönche und Pfaffen herabgesetzten und durch fleischliche Menschen entwürdigten Stande nach der allgemeinen Menschen- und Christenpflicht Gotte dienen und der göttlichen Güte sich freuen sollte.

Fünf Kinder wuchsen ihm jetzt heran. Auf den Erstgeborenen, Johannes oder Hänschen, war in jenen schweren Tagen des Jahrs 1527 das erste Töchterlein, Elisabeth, gefolgt. Schon nach acht Monaten jedoch sagte sie ihm, wie er einem Freund meldete, Lebewohl, um hinzugehen zu Christus durch den Tod zum Leben; und er mußte sich wundern, wie sehr dadurch sein Herz krank, ja fast weibisch geworden sei. Im Mai 1529 wurde ihm Ersatz zu Theil in einer kleinen Magdalena, oder Lenchen. Dann folgten die Knaben Martin 1531 und Paul 1533. Jener war wenige Tage oder wohl nur einen Tag vor dem Gedächtnißtage des heiligen Martin und dem Geburtstag seines Vaters geboren und erhielt so auch denselben Namen. Mit Pauls Namen wollte Luther an den großen Apostel erinnern, dem er selbst soviel zu verdanken habe. Bei seiner Taufe sprach er die Hoffnung aus: »ob vielleicht Gott der Herr einen neuen Feind des Papstes oder Türken an ihm erziehen wolle.« Die Reihe der Kinder schloß ein Töchterlein, Margarethe, welche 1534 geboren wurde.

Zur Familie gehörte auch eine Tante seiner Frau, Magdalene von Bora. Früher war sie Nonne in demselben Kloster mit ihrer Nichte und dort der Krankenstube vorgesetzt oder Siechenmeisterin. Sie lebte unter Luthers Kindern wohl wie eine traute Großmutter. Sie meinte Luther mit der Muhme Lene, von der er 1530 seinem Hänschen schrieb: gieb ihr einen Kuß von meinetwegen; und als er 1537 aus der Todesgefahr errettet von Schmalkalden heimwärts reisen konnte, schrieb er seiner Frau: »laß die lieben Kindlein mit Muhme Lene dem rechten Vater danken.« Wohl nicht lange nachher ist sie gestorben. Luther tröstete sie da: »Ihr werdet nicht sterben, sondern wie in einer Wiege entschlafen, und wenn die Morgenröthe aufgehen wird, sollt Ihr wieder aufstehen und ewig leben.«

In der zuletzt erwähnten Zeit hatte Luther ferner zwei elternlose Nichten bei sich, Lene und Else Kaufmann aus Mansfeld, Schwestern des Cyriak, den wir auf Coburg bei ihm trafen, und auch eine junge Verwandte, Namens Anna Strauß, wohl die Enkeltochter einer Schwester von ihm. 1538 verlobte sich Lene mit dem würdigen Schösser der Wittenberger Universität Ambrosius Berndt, und Luther richtete ihr die Hochzeitsfeier zu. Auch junge studirende Neffen hatte Luther zeitweise in seinem Haus.

Als seine Knaben heranwuchsen und lernen sollten, hielt er ihnen einen Hauslehrer. Bei ihm selbst finden wir junge Männer in der Stellung eines Amanuensis. So hatte er auf Coburg den Veit Dietrich zur Seite. Nachher hören wir von einem Zögling, welchen in seinem Hause dieser selbst bei sich hatte, ja gar von zweien oder noch mehreren. Das scheint freilich der Hausfrau zu viel geworden zu sein: im Herbst 1534 verließ Dietrich deshalb Luthers Haus und Tisch.

Abb. 53: Wittenberg nach einem alten Kupferstich.

Wie andere Professoren, so nahm auch Luther eine Anzahl Studirender gegen Bezahlung an seinen Tisch. Darunter waren namentlich auch gereiftere Männer, die noch am Wittenberger Studium Theil zu nehmen und vor allem ihn kennen zu lernen begierig waren. Ueberdies öffnete sich sein Haus und sein Tisch einer Menge von Gästen, Theologen und Nichttheologen, hochgestellten und niedrigen, die vorübergehend bei ihm einsprachen.

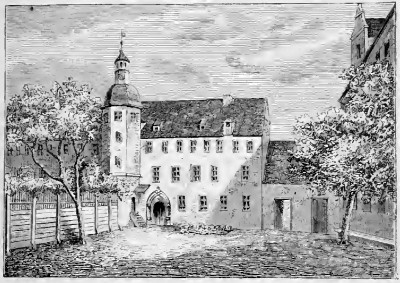

Abb. 54: Das Lutherhaus (früher Kloster) vor der Restauration neuerer Zeit.

Zur Stätte dieses großen und wachsenden Hausstandes also war das ehemalige Klostergebäude geworden. Nach der kurfürstlichen Verfügung, welche Johann Friedrich bestätigte, sollte es sein eigen sein. Das Haus stand jedoch, da der Bau beim Beginn der Reformation noch nicht fertig geworden war, damals noch unvollendet da, während es zugleich mannigfacher Nachbesserungen bedurfte. (Seine gegenwärtige reichere architektonische Ausführung stammt erst aus einer Restauration der neuesten Zeit.) Es lehnte sich an die Befestigungen der Stadt, an welchen die Elbe schützend vorbei strömte. Dort hinaus hatte er sein eigenes Stüblein, das einen Vorbau über das Wasser des Grabens hin bildete, jedoch, wie er 1530 klagte, durch die militärischen Rücksichten bedroht und vielleicht noch während seiner Lebzeiten ihnen zum Opfer wurde. Nur ein größeres Zimmer der Wohnung, das nach vornezu liegt, hat sich in der Erinnerung der Nachwelt erhalten und heißt jetzt die Lutherstube. Es war wohl die Hauptstube der Familie.

Abb. 55: Die Lutherstube.

Das junge Ehepaar besaß anfangs nur sehr mäßige Mittel für seinen Unterhalt. Sie brachten Beide kein Vermögen bei. Als Luther 1527 auf den Tod krank lag, konnte er seine Frau auf keine Hinterlassenschaft, als auf die Becher, die er zum Geschenk erhalten hatte, verweisen, und es kam vor, daß er diese verpfänden mußte, um für die augenblicklichen Bedürfnisse Geld aufzunehmen.

Allmählich wuchs doch Einkommen und Besitz. Luthers Gehalt bei der Universität (Honorar für die Vorlesungen bezog er nicht) wurde ihm bei seiner Verheirathung durch Kurfürst Johann von 100 auf 200 Gulden erhöht, und Johann Friedrich legte weitere 100 Gulden zu; der Werth eines damaligen Gulden stellt sich nach unsern heutigen Preisen auf etwa 16 Mark. Hiezu traten gewisse regelmäßige Einkünfte an Naturalien. Ab und zu kam aus den kurfürstlichen Händen ein außerordentliches Geschenk, ein schönes Stück Tuch, ein Faß Wein, ein Stück Wildpret zum Gruße; Johann Friedrich schickte 1536 einmal zwei Faß Most mit dem Bemerken, daß es heuriges Gewächs von seinen eigenen Bergen sei und daß Luther die Güte desselben im Genießen befinden werde. – Als Antheil des väterlichen Erbes erhielt Luther 250 Gulden, die jedoch sein Bruder Jakob, der Erbe der liegenden Güter, ihm erst später allmählich auszahlen sollte. – Im Jahre 1539 brachte ihm Bugenhagen von Dänemark 100 Gulden zum Geschenk und zwei Jahre nachher verschrieb ihm der dänische König für ihn und seine Kinder jährlich 50 Gulden. Luther war wegen seines irdischen Auskommens stets unbesorgt und gab, was bei ihm einging, mit großartiger Freigebigkeit wieder aus. Seine Frau hielt die Mittel für den Haushalt zusammen, führte diesen mit geschäftigen, rüstigen und kräftigen Händen und war geneigt, ihn noch zu vermehren und zu erweitern.

Sie kauften zu dem Garten hin, der zum Klosterhaus gehörte, noch einige andere Gartenstücke und einen Acker. Im Jahre 1540 nahm Luther einem Bruder seiner Frau, der sich in bedrängten Verhältnissen befand, das kleine Landgut Zülsdorf und Zulsdorf, das zwischen Leipzig und Borna liegt (nicht zu verwechseln mit einem anderen, gleichnamigen), um 610 Gulden ab. Seine Frau suchte, während der Markt in Wittenberg nur ärmlich bestellt zu sein pflegte, ihren Bedarf an Lebensmitteln aus der eigenen Oekonomie zu beziehen, und diese forderte wieder ein vermehrtes Gesinde, das zu unterhalten war. In den Gärten waren Bäume und auch Hopfen gepflanzt, unter den Bäumen waren auch feinere, wie Maulbeerbäume und Feigen. Ferner befand sich dort ein kleines Wasser mit Fischen. Auf dem Gütchen schaltete und waltete Katharina gern in persönlicher Anwesenheit. In Wittenberg braute sie nach damaligem Brauch selbst ihr Bier, wofür eine Befugniß auf dem Klostergebäude ruhte. Wir hören von einer größeren Anzahl von Schweinen, die sie hielt, und deren Kauf sie beschäftigte. Gelegenheitlich erwähnt Luther auch einmal seinen Kutscher neben anderem Gesinde. – Endlich erwarb Luther 1541 noch ein kleines Haus in der Nähe seines Klosterhauses, indem er besorgt war, dieses noch ganz den Befestigungen opfern zu müssen und es jedenfalls seiner Frau nicht zur Wohnung hinterlassen zu können; von der Kaufsumme hatte er einen Theil erst allmählich in zehn Jahren abzutragen.

In diesem Ehe- und Hausstand also hat der Reformator seine Erholung und Lust, darin seinen Beruf als Mann, Gatte und Vater gefunden. Nach den Erfahrungen, die er selbst davon gemacht, sagte er: »Die Welt hat nach Gottes Wort keinen lieblicheren Schatz auf Erden, denn den heiligen Ehestand; Gottes höchste Gabe ist ein fromm, freundlich, gottesfürchtig und häuslich Gemahl haben, mit der du friedlich lebest, der du darfst alle dein Gut, ja dein Leib und Leben vertrauen, mit der du Kinderlein zeugest.« Zugleich nennt er den Ehestand ein Leben, welches, wo man es recht halte, durch und durch voll guter Werke sei. Er kennt freilich auch viele »störrige und wunderliche Eheleute, die weder nach den Kindern fragen, noch einander herzlich lieb haben«; solche, sagt er, seien nicht Menschen; bei ihnen sei die Hölle.

Bei seinen Aussagen über dieses Leben und seinem Verhalten in demselben fehlt jede Sentimentalität, Gefühlsüberschwenglichkeit und künstliche Idealisirung. Es ist eine kräftige, derbe und nach Mancher Urtheil vielleicht grobe Natürlichkeit, aber auch eine zarte, lautere, innige; und mit ihr verbindet sich die stete, herzliche und aufrichtige Beziehung zum himmlischen Geber und Herrn, zu seinem Willen und seinen Forderungen.

Bei seinen Kindern war Luther vom ersten Augenblick an bedacht, sie aus einer argen, verderbten und verdammten Welt heraus Gotte zu weihen. Wir haben von ihm noch mehrere Briefe, worin er Freunde mit großer Wärme bittet, Pathenstelle bei einem Kind zu übernehmen und dem armen Heiden zur Christenheit oder von seiner sündlichen, tödtlichen Geburt zur heiligen und seligen Wiedergeburt zu helfen. Als er eine solche Bitte für seinen Sohn Martin einem jungen böhmischen Adeligen in seinem Hause vortrug, wurde er in seiner Rede so ernst, daß ihm zur Verwunderung der Anwesenden die Stimme bebte; er aber sagte, das komme von Gottes Geist; denn es handle sich hier um eine göttliche Sache, welche Ehrfurcht für sich fordere. Eine köstliche, göttliche Schöpfung und Leitung aber sah er auch schon im natürlichen, einfältigen, harmlosen und glücklichen Treiben der Kinder. Mit sinniger, freudiger Betrachtung konnte er so den Spielen und Vergnügungen seiner Kleinen zusehen: da geschehe alles so einfältig von Herzen und natürlich. Die Kinder, sagte er, glauben auch so einfältig und zweifellos, daß Gott im Himmel und ihr Gott und lieber Vater sei und daß es ein ewiges Leben gebe. Als er eines der Seinigen von diesem Leben und von der großen Freude im Himmel mit Essen, Tanzen u.s.w. lallen hörte, sprach er: »Sie leben am seligsten und besten, haben nur reine Gedanken und fröhliche Speculationen.« Beim Anblick seiner am Tisch sitzenden kleinen Kinder gedachte er einmal der Mahnung Jesu, daß wir wie die Kinder werden müßten, und sagte dazu: »Ei, lieber Gott, du machst's allzu grob, daß du die Kinder, solche Närrlein, so hoch erhebest; ist das Gerechtigkeit, daß du die Klugen verwirfst und die Thörichten annimmst? Aber unser Herrgott hat reinere Gedanken denn wir haben; er muß uns also entgröben, wie die Schwärmer redeten, er muß gar grobe Aeste und Späne von uns weghauen, ehe er solche Kinder und Närrlein aus uns macht.«

Wie kindlich er selbst mit seinen Kindern zu reden wußte, zeigt uns jener Coburger Brief an den vierjährigen Hans. Er selbst ließ sie beten, singen, den Katechismus hersagen. Von seinem Töchterlein Margarethe konnte er schon, als sie vier Jahre alt war, einem ihrer Pathen erzählen, wie sie fromme Sprüche schön singen gelernt habe. Seinen Gesang: »Vom Himmel hoch da komm ich her«, das frischeste, freudigste, kindlichste Lied, das an Weihnachten bei uns aus Kindermund erschallt, hat er als Vater gedichtet, der mit den eigenen Kindern das frohe Fest feierte (es erschien zuerst i. J. 1535). Da mochte er anschließend an eine Sitte frommer älterer Festspiele, unter sie einen Engel treten lassen, der in den ersten Versen ihnen die gute, neue Märe brachte, und sie antworteten dann mit dem: »Deß laßt uns alle fröhlich sein &c.« Die Worte: »Davon ich allzeit fröhlich sei, zu springen, singen immer frei« erinnern uns an einen alten Brauch, den Weihnachtsgesang mit einem Tanzreigen zu begleiten.

Vor leidenschaftlichem Aufbrausen und Härte den Kindern gegenüber warnte Luther und hütete sich selbst in der Erinnerung an die eigenen bitteren Erfahrungen, die er in dieser Hinsicht als Kind hatte machen müssen. Wohl aber konnte auch er schwer zürnen und Strenge üben, und er wollte, wie er sagte, lieber einen todten als einen ungezogenen Sohn haben.

Für die Knaben fehlte es in Wittenberg an einer guten gelehrten Schule. Luther konnte auch selbst sich ihnen nicht genug widmen. Er nahm für sie, wie schon bemerkt, einen jungen Theologen zum Hauslehrer. Sein Johannes jedoch machte auch so noch beim Unterricht und bei der Erziehung Schwierigkeit. Er scheint gegen sich selbst zu weich gewesen zu sein und die Mutterliebe ihm, dem Erstgeborenen, zu viel nachgegeben zu haben. Luther übergab ihn dann seinem Freunde Markus Crodel, dem Rector der Torgauer Schule, den er als Grammatiker und als einen Pädagogen von ernster, strenger Sitte hochschätzte.

Abb. 56: Lenchen Luther nach Cranachs Bild.

Besondere Freude machte ihm unter den Kindern sein Lenchen, ein frommes, sanftes, gemüthvolles, ihm herzlich ergebenes Kind. Noch besitzen wir ein anmuthiges Bild, in welchem nach sehr alter Ueberlieferung sie vom Hausfreunde Cranach dargestellt worden ist. Aber sie wurde ihm, als sie glücklich heranreifte, nach längerer, schwererer Krankheit am 20. September 1542 durch den Tod entrissen. Was er schon beim Verlust seiner kleinen Elisabeth empfunden hatte, mußte er hier noch tiefer und schmerzlicher fühlen. Als sie so krank lag, sprach er: »Ich habe sie sehr lieb; aber, lieber Gott, so es Dein Wille ist, daß Du sie dahin nehmen willst, will ich sie gerne bei Dir wissen.« Und zu ihr selbst sagte er: »Magdalenchen, mein Töchterlein, du bliebest gerne hier bei deinem Vater und zeuchst auch gern zu jenem Vater;« und sie antwortete: »Ja, herzer Vater, wie Gott will.« Als es dann mit ihr zum Sterben kam, fiel er vor ihrem Bett auf die Kniee, weinte bitterlich und betete um ihre Erlösung, worauf sie in seinen Händen entschlief. Da sie im Sarge lag, sah er sie an und sprach: »Ach, du liebes Lenichen, du wirst wieder auferstehen und leuchten wie ein Stern, ja wie die Sonne«; und weiter: »Ich bin ja fröhlich im Geist, aber nach dem Fleisch bin ich sehr traurig; das Fleisch will nicht heran, das Scheiden vexiert einen über die Maßen sehr; Wunderding ist's, daß sie gewiß im Frieden und ihr wohl ist, und doch noch so traurig sein.« Zur Menge der Leidtragenden sprach er: »Ich hab' einen Heiligen gen Himmel geschickt; o hätten wir einen solchen Tod! einen solchen Tod wollt' ich auf diese Stunde annehmen.« Die gleiche Trauer und die gleiche Erhebung über dieselbe drückte sich in seinen Briefen an Freunde aus. So schrieb er an Jonas: »Du wirst gehört haben, daß meine liebste Tochter Magdalena wiedergeboren ist zu Christi ewigem Reich; und obwohl ich und meine Frau nur freudig danken sollten für ihren so glücklichen Hingang, dadurch sie der Macht des Fleisches, der Welt, des Türken und des Teufels entronnen ist, ist doch die Macht der natürlichen Liebe so groß, daß wir's nicht können ohne Schluchzen und Herzensseufzer, ja ohne ein schweres inneres Streben; so tief und fest ruhen uns im Herzen die Mienen, Worte, Geberden der lebenden und sterbenden, gehorsamen und ehrerbietigen Tochter, daß nicht einmal Christi Tod diesen Schmerz ganz austreiben kann.« Seinen Hans, welchen die kranke Schwester noch einmal zu sehen sich sehnte, hatte er schon vierzehn Tage vor ihrem Tod aus Torgau herbeigerufen; er schrieb dazu an Crodel: »Ich möchte nicht, daß mir mein Gewissen nachher vorwürfe, Etwas versäumt zu haben.« Als aber jener mehrere Wochen nachher, um die Weihnachtszeit, unter der Nachwirkung des Schmerzes und weicher Worte, welche die Mutter zu ihm geredet, von Torgau wieder ganz nach Haus begehrte, ermahnte er ihn, seine Trauer männlich zu überwinden, die Trauer der Mutter nicht noch durch sie zu vermehren und Gott zu gehorchen, welcher ihn durch seine Eltern dorthin gewiesen habe.

Die äußeren Sorgen um die Kinder und das ganze Haus lagen wesentlich auf seiner Gattin, und er durfte ihr dieselben mit gutem Vertrauen überlassen. Sie war eine durchaus praktische, kräftige Frau, der es Freude machte, tüchtig zu arbeiten und über ein weites Arbeitsgebiet ihr Regiment zu führen. Für ihn selbst sorgte sie in ihrer Weise jeder Zeit treu und dienstfertig. Es mußte ihm bei seinen äußeren und inneren Leiden und den heftigen Erregungen und Stürmen seines Inneren sehr zu Gute kommen, daß ihm hiezu eine Gehilfin von so gesunder Natur, gesunden Nerven und schlichtem, ruhigem Verstande zu Theil geworden war.

In dankbarer Liebe hat Luther jeder Zeit innig mit ihr zusammengehalten, und auch die Lästerung lauernder boshafter Gegner hat keinen Schatten auf sein Zusammenleben mit ihr werfen können. Er bezeugte ihr in seinen Tischreden: »Mir ist, Gott Lob, wohl gerathen, denn ich habe ein fromm, getreu Weib, auf welches sich des Mannes Herz verlassen darf.« Und wiederum durfte er auch zu ihr sagen: »Käthe, du hast einen frommen Mann, der dich lieb hat, du bist eine Kaiserin!« Mit ernsten und scherzenden Worten drückte er ihr seine zärtliche Liebe aus, und von dem trauten, aufrichtigen und harmlosen Verhältniß zwischen den beiden Gatten zeugen auch solche scherzhafte und neckende Reden, in welchen er an kleine Schwächen bei ihr erinnern durfte. Er nennt sie noch in seinem Alter und noch in seinen letzten Briefen seine herzliebe, freundliche Hausfrau und sein Liebchen; er unterzeichnet sich auch selbst hin und wieder: »Dein Liebchen« und »Dein alt Liebchen«, dann auch »Dein lieber Herr«. Er hat aber auch später offen und ruhig ausgesprochen, sein ursprünglicher Argwohn, daß Katharina an Stolz leide, sei begründet gewesen. Er spricht von ihr in Briefen als von seinem »Herrn Käthe«, nennt sie auch seine »gnädige« Hausfrau und sich ihren willigen Diener. Einst erklärte er, daß er, wenn er noch einmal zu freien hätte, sich ein gehorsam Weib aus einem Stein hauen wollte, weil er an der Weiber Gehorsam verzweifelt habe. Aehnlich äußerte er sich auch über die Beredsamkeit seiner Käthe. Mit Bezug auf ihre liebreiche, aber übertriebene, ängstliche Sorge um ihn bei seiner letzten Reise (vgl. im folg. Kap.) nannte er sie eine heilige, sorgfältige Frau. Wegen ihrer ökonomischen Thätigkeit mußte sie sich gefallen lassen, nicht blos als Zulsdorferin, sondern auch als Säumärkterin von ihm bezeichnet zu werden; so nämlich überschreibt er da einen der letzten Briefe: »Meiner herzlieben Hausfrauen Katharin Lutherin Doctorin, Zulsdorferin, Säumärkterin und was sie mehr sein kann«.

Den milden, freigebigen Händen ihres Mannes durfte die sorgsame Katharina auch späterhin keinen Einhalt thun. Aus den früheren Jahren erzählt uns sein Freund Matthesius: »Ein Armer klagt ihm seine große Noth, und weil er keine Baarschaft hatte, kommt er seiner Hausfrau, die in Wochen lag, über's Pathengeld und bringt es dem Dürftigen: Gott ist reich, spricht er, er wird anderes bescheeren.« Nur wurde er späterhin vorsichtiger, da er merkte, wie vielfach er mißbraucht wurde: »Böse Buben,« sagte er, »haben mich witzig gemacht.« Wie angelegentlich, ja ängstlich er jeden Schein fern hielt, als ob er für sich Geschenke oder anderen Gewinn suchte, dafür hat uns jener Brief an Amsdorf ein Beispiel gegeben. Früher schrieb er einmal dem Kurfürsten Johann, der ihn beschenkt hatte: »Ich hab leider mehr, sonderlich von Ew. Kurf. Gnaden, denn ich im Gewissen vertragen kann; mir gebührt auch als einem Priester nicht Ueberfluß zu haben, begehre es auch nicht; – – bitte derhalben, Ew. Kurf. Gnaden wollten harren, bis ich selber klag und bitte.« Als ihm Bugenhagen 1539 die hundert Gulden vom König von Dänemark brachte, wollte er durchaus die Hälfte jenem geben, für den er selbst während seiner Abwesenheit Dienst gethan hatte. Für seinen Dienst als Prediger in der Stadtkirche bezog er überhaupt nie Etwas; von der Stadt erhielt er nur hin und wieder Wein aus dem Rathskeller und Kalk und Steine zum Bau seines Hauses ohne Bezahlung. Für seine Schriften nahm er von den Verlegern nichts. Alles ängstliche Sorgen und Hängen am Besitz verwies er seiner Frau ernstlich, hielt auch darauf, daß sie neben den vielen Geschäften des Haushalts das Bibellesen nicht versäume. Im Jahre 1535 hat er ihr einmal für's Durchlesen der ganzen Bibel fünfzig Gulden versprochen, worauf, wie er einem Freund meldete, bei ihr »großer Ernst da war«.

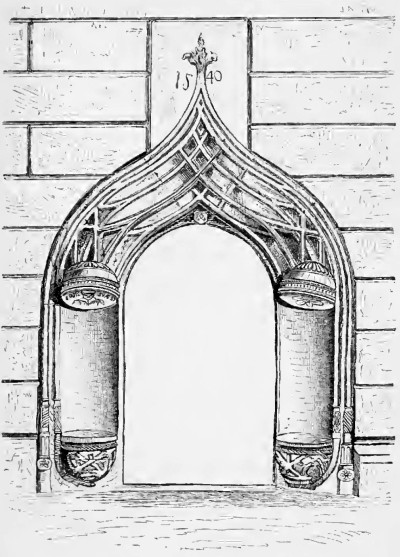

Er selbst aber half doch auch hin und wieder seiner Frau bei ihren häuslichen Bedürfnissen. An Gartenzucht und Landbau hatte auch er seine Freude, wie er auch schon gleich anfangs Bestellungen für seinen Klostergarten bei auswärtigen Freunden gemacht hatte. Wir hören auch einmal, wie er mit seiner Frau an ihr Teichlein fischen ging und sich freute darüber, daß sie an ihren wenigen Fischen größere Freude habe, denn mancher Edelmann an großen Teichen mit viel hundert Schock Fischen. Für einen häuslichen Schatz an Linnen mußte er i. J. 1539 seinem »Herrn Ketha« einen Kasten in Torgau bestellen. Davon, wie Katharina ihr Haus, das Haus ihres großen Gatten, auch äußerlich würdig und stolz zu schmücken bedacht war, haben wir noch ein schönes Denkmal in der Thüre des Wittenberger Lutherhauses. Ihrem Wunsche folgend schrieb Luther 1539 nach Pirna an einen Freund, den Pastor Lauterbach, wegen einer »gehauenen Hausthüre«, für deren Weite Jene das Maß schickte. Die Thüre, aus Sandstein gehauen und mit der Jahreszahl 1540 aufgerichtet, trägt auf der einen Seite das Brustbild, auf der anderen das Wappen Luthers über kleinen Sitzen, die hübsch nach damaliger Sitte an ihr angebracht sind.

Abb. 57: Thüre am Lutherhaus.

In der Aussicht auf sein nahes Ende wollte Luther 1542 für die treue Gattin noch durch ein Testament sorgen. Er verschrieb ihr zum Leibgedinge und zu freier Verfügung das Gütlein Zulsdorf, das oben erwähnte kleine Haus in Wittenberg und seine Becher und anderen Kleinode, wie Ringe, Ketten u.s.w., welche er jetzt auf etwa tausend Gulden anschlagen durfte. Hiemit wollte er ihr dafür danken, daß sie ihn »als ein fromm, treu ehelich Gemahl allzeit lieb, werth und schön gehalten« und ihm durch Gottes Segen fünf noch lebende Kinder geschenkt und auferzogen habe. Und er wollte hiedurch dafür sorgen, daß »sie müßte nicht den Kindern, sondern die Kinder ihr in die Hände sehen, sie in Ehren halten und unterworfen sein, wie Gott geboten hat«. Sie sollte dann aber auch die Schuld bezahlen, die er (wohl besonders für jenes Hans) noch schuldig sei und die etwa 450 Gulden betragen werde, während er außer jenen Kleinodien keine Baarschaft zu hinterlassen habe. Bei dieser Fürsorge mochte für ihn namentlich auch das in Betracht kommen, daß nach den hergebrachten Rechten das Erbrecht einer verheiratheten früheren Nonne immer noch zugleich mit der noch streitigen Legitimität ihrer Ehe angefochten werden konnte. Luther wollte sich übrigens auch im Testament selbst nicht erst an die juristischen Formen binden. Er bat den Kurfürsten, solche Begabung gnädiglich zu schützen, und schloß seine Urkunde mit den stolzen Worten: »Zuletzt bitte ich auch Jedermann, weil ich in dieser Begabung oder Leibgedinge nicht brauche der juristischen Formen und Wörter (dazu ich Ursachen gehabt), man wolle mich lassen sein die Person, die ich doch in der Wahrheit bin, nämlich öffentlich und die beide[1] im Himmel, auf Erden, auch in der Hölle bekannt, Ansehens oder Autorität genug hat, der man trauen und glauben mag mehr denn keinem Notario. Denn so mir verdammten, armen, unwürdigen, elenden Sünder Gott, der Vater aller Barmherzigkeit, das Evangelion seines lieben Sohnes vertraut, dazu mich auch treu und wahrhaftig drinnen gemacht, bisher behalten und funden hat, also daß auch Viele in der Welt dasselbe durch mich angenommen und mich für einen Lehrer der Wahrheit halten, ungeachtet des Papsts Bann, Kaisers, Könige, Fürsten, Pfaffen, ja aller Teufel Zorn, soll man ja vielmehr mir hie in dieser geringen Sache glauben, sonderlich weil hie ist meine Hand, fast wohlbekannt, der Hoffnung, es solle gnug sein, wenn man sagen und beweisen kann, dies ist Dr. Martinus Luthers (der Gottes Notarius und Zeuge ist in seinem Evangelio) ernstliche und wohlbedachte Meinung, mit seiner eigenen Hand und Siegel zu beweisen.« So ist das Testament ausgestellt vom Epiphanientag, dem 6. Januar 1542, und Melanchthon, Cruciger und Bugenhagen bezeugten mit ihrer Unterschrift, daß dies wirklich des ehrwürdigen Herrn Dr. Martin Luthers, ihres lieben Lehrers und Vaters Meinung und Wille und seine Hand sei. Nach Luthers Tod gab Johann Friedrich dem Testament ohne weiteres seine Bestätigung.

Bei seinem Gesinde war Luther zumeist darum besorgt, daß sie ihm kein Aergerniß anrichten möchten; denn der Teufel habe ein scharfes Auge auf ihn, um seiner Lehre einen Schandfleck anhängen zu können. Gegen treue Diener erwies er sich mild, dankbar, auch geduldig. Einen gewissen Wolfgang oder Wolf Sieberger, den er schon 1517 zu Dienstleistungen in's Kloster aufgenommen hatte, einen wohl redlichen, aber schwachen Menschen, der sich selbst nicht weiter zu helfen wußte, behielt er zeitlebens bei sich und suchte auch noch etwas für seine fernere Zukunft zu thun. Mit ihm wollte er einst die Kunst des Drechselns üben, wovon wir übrigens später nichts mehr hören. Er liebte es wohl auch, gemüthlich mit ihm zu scherzen. Als Wolf einmal i. J. 1534 sich einen Vogelheerd anrichtete, verwies er es ihm in einer Klageschrift, in welcher er die »frommen ehrbaren« Vögel darüber bei ihm Beschwerde führen ließ: sie bitten ihn, es seinem Diener zu verwehren, oder wenigstens darauf zu halten, daß Wolf (der ein schläfriger Bursche war) ihnen die Körner Abends streue und dann nicht vor Morgens acht Uhr aufstehe; sonst wollen sie Gott bitten, daß er ihn des Tags Frösche, Schnecken u.s.w. an ihrer statt fangen und des Nachts Flöhe, Wanzen u.s.w. über ihn kommen lasse; denn warum gebrauche Wolf solchen Zorn und Ernst nicht viel mehr wider die Sperlinge, Dohlen, Mäuse u.s.w. Als ein Famulus Namens Rischmann nach mehrjähriger tüchtiger Arbeit 1532 von ihm schied, forderte er von Torgau aus, wo er damals beim Kurfürsten sich befand, seine Frau auf, ihn »ehrlich«, mit würdiger Gabe zu entlassen: »denke,« schrieb er, »wie oftmal wir haben bösen Buben gegeben, da alles verloren gewest ist: so greif dich nun hier an und laß an einem solchen frommen Gesellen auch nicht mangeln . . . Laß ja nicht fehlen, weil ein Becher da ist, denke wo du es kriegest; Gott wird wohl anderes geben, das weiß ich.«

Hoch schätzten den persönlichen Verkehr mit ihm seine Tischgenossen, besonders die Männer, die aus nah und fern bei ihm sich zusammenfanden. Mehrere derselben haben niedergeschrieben, was sie da von ihm zu hören bekamen. Die »Tischreden« Luthers, die wir jetzt gedruckt besitzen, ruhen größtentheils auf Aufzeichnungen Veit Dietrichs und des oben erwähnten Lauterbach, welcher vor seiner Berufung nach Pirna 1539 als Wittenberger Diaconus einer der nächsten Hausfreunde Luthers und sein täglicher Gast war; dieselben sind übrigens dort durch fremde Hände vielfach willkürlich und unglücklich überarbeitet worden; einer Veröffentlichung ihrer ursprünglichen Texte, aus denen neuerdings schon ein Tagebuch Lauterbachs vom Jahre 1538 erschienen ist, dürfen wir jetzt entgegen sehen. Insbesondere endlich haben wir hier noch Johann Mathesius zu nennen, welcher, nachdem er schon 1529 in Wittenberg studirt hatte und dann Rector in Joachimsthal geworden war, in den Jahren 1540 bis 1542 noch einmal in Wittenberg dem Studium sich widmete und hier das Glück, an Luthers Tisch zu kommen, suchte und fand. Durchdrungen von den Eindrücken seines eigenen Umgangs mit dem Reformator hat er später als Joachimsthaler Pastor in Vorträgen von der Kanzel aus, die dann gedruckt erschienen sind, seiner Gemeinde denselben dargestellt, seinen Lebenslauf ausgeführt, auch zahlreiche Reden von ihm mitgetheilt. Er ist so sein erster Biograph geworden, der vermöge seiner persönlichen Vertrautheit mit ihm und vermöge seiner Treuherzigkeit, Wärme und Lauterkeit der Gemeinde und dem Volke Luthers immer werth bleiben muß.

Abb. 58: Mathesius nach einem alten Holzschnitt.

Wohl brachte Luther, wie Mathesius sagt, oftmals schwere und tiefe Gedanken mit sich an den Tisch und hielt über die ganze Mahlzeit sein altes klösterliches Schweigen ein. Es kam auch vor, daß er noch zwischen das Essen hinein arbeitete, oder daß er über Tisch und gleich nach Tisch Freunden, die zu predigen hatten und darin noch ungeübt waren, Dictate hiefür gab. Aber wenn das Gespräch eröffnet war, floß es auch frei und reich und, wie jener sich ausdrückt, lustig dahin. Die Freunde pflegten Luthers Reden ihre Tischwürzen zu nennen. So verbreiteten sich dieselben je nach Anlaß und Zufall über Geistliches und Weltliches, über Fragen des Glaubens und des Lebens, über die Thaten Gottes und über menschliches Treiben und die Ereignisse der Vergangenheit und Gegenwart; sie brachten Bemerkungen und kurze, recht praktische Anweisungen für's kirchliche Leben und Amt und Sätze allgemeiner Lebensweisheit, dazu auch allerhand Sprichwörter und deutsche Reimsprüche, dergleichen auch Luther selbst zu bilden verstand. Heitere Laune mischte sich mit tiefem und auch zürnendem Ernst. Durch alles hindurch aber machte sich auch hier bei Luther stets die Beziehung auf's Höchste, auf die höchsten sittlich religiösen Wahrheiten, Urtheile und Aufgaben geltend, und zwar in der ihm überall eigenen natürlichen, einfachen und geraden Weise, ohne Künstelei, Aufdränglichkeit oder schlecht angebrachte Salbung.

Wohl kamen auch hier, wie in seinen Schriften und Briefen, ja mitunter sogar auf der Kanzel, Ausdrücke und Wendungen aus seinem Munde, die unserem Ohr allzu unfein klingen. Aber es ist wenigstens offene, der Natürlichkeit, nichts Schlüpfriges, nichts innerlich Unreines. Ja, auch den »züchtigen Mund« Luthers durften seine Tischgenossen rühmen; »er war,« sagt Mathesius, »der Unzucht und schandbaren Reden feind, ich hab, so lang ich um ihn gewest, kein unschambar Wort aus seinem Munde gehört.« Es war ein großer Gegensatz gegen die groben Unfläthigkeiten, wie er sie besonders beim Mönchthum, aus dem er selbst hervorgegangen war, mit Entrüstung rügte, und gegen die feineren, wie sie damals bei so vielen humanistisch modern gebildeten geistlichen und weltlichen Herren cultivirt wurden.

Auch durch Mangel an bösartigem oder leichtfertigem Klatsch, woran es auch in Wittenberg sonst nicht fehlte, haben jene Gespräche sich ausgezeichnet. Von denen, welche übles bei anderen aufzuspüren und ihnen nachzureden lieben, sagte Luther öfters: »Es sind rechte Säue, welche im Garten der Rosen und Veielstöcklein nicht achten, sondern ihren Rüssel nur in Unflath stecken.«

Nach Tisch wurde mit den Genossen und den Kindern auch Musik getrieben, mit geistlichen und auch weltlichen Liedern, deutschen und mitunter auch alten lateinischen Gesängen.

Auch eine Kegelbahn ließ Luther für seine jungen Gesellen herstellen, ließ sie ferner Spiele treiben mit Laufen und Springen. Auf jener that er gern selbst den ersten Schub, ließ sich auslachen, weil derselbe gern fehlging, erinnerte aber seine jungen Leute, daß mancher, der sich einbilde, es besser zu machen und die Kegel allesammt zu treffen, dann selbst vielmehr alles verfehle, und daß sie hieran auch einst im künftigen Leben und Amt werden zu denken haben. –

In seinem eigenen persönlichen Verhalten zu Gott folgte Luther ganz dem Weg, den er in Christi Offenbarung geöffnet sah und Andern verkündete. Nie ließ das Bewußtsein der eigenen Unwürdigkeit und darum auch Unseligkeit bei ihm nach, in welchem er mit dem bloßen einfachen kindlichen Glauben zu Gottes Liebe und Gnade flüchtete, und hier war er dann auch der Versöhnung und Seligkeit gewiß, des Sieges über Welt und Teufel und der Freiheit, mit der ein Gotteskind die Dinge der Welt gebrauchen dürfe. Gern hielt er sich auch an einfältige, kindliche Formen des Glaubens und an die gemeindlichen Ordnungen. Mit den Kindern pflegte er des Morgens die zehn Gebote, das Glaubensbekenntniß, das Vater Unser und irgend einen Psalm zu beten: »das,« sagte er in einer Predigt, »thue ich darum, daß ich mich also dabei halten will, und will mir den Mehlthau nicht dran lassen wachsen.« Getreulich nahm er an den kirchlichen Gottesdiensten theil; er, der so anhaltend und eindringlich im Kämmerlein zu beten wußte, äußerte doch: das Beten komme ihm in der Gemeinde viel sanfter an, denn im Hause.

So hohes, ja stolzes Selbstgefühl er in seinem Beruf aussprechen konnte und so sehr er von Natur, wie Mathesius sagt, eines Mannes Herz und Muth hatte, so schlicht und anspruchslos war er dann doch persönlich, ja jener nennt ihn den demüthigsten Mann, der auch gern dem guten Rath seiner Leute gefolgt sei. Brüderlich ging er mit den niedrigsten Mitbrüdern um, während er zugleich in der würdigsten Einfachheit und Unbefangenheit mit den hochstehenden verkehrte. Angefochtene, die ihm klagten, wie schwer ihnen jener Glaube werde, tröstete er damit, daß es ihm nicht anders gehe und er Gott täglich um Mehrung seines Glaubens bitten müsse. Er bezog es vor allem auf sich selbst, wenn er sagte, ein großer Doctor müsse immer ein Schüler bleiben. Die Bescheidenheit, in der er anfangs auch mit seinem reformatorischen Wirken sich wohl hinter seinen jungen Freund Melanchthon stellen zu müssen meinte, hat er jenem dogmatischen Hauptwerke desselben, den »Loci«, gegenüber bis zu Ende beobachtet. Wurde er nach tüchtigen Büchern für's theologische Studium und für eine reine evangelische Erkenntniß überhaupt befragt, so nannte er neben der Bibel vor allem oder gar allein dieses Buch. Während des Augsburger Reichstages hörten wir, wie hoch er auch das Wort eines Brenz dem seinigen gegenüber stellte. Hinsichtlich Melanchthons fügen wir hiezu noch eine frühere öffentliche Aeußerung Luthers (vom Jahr 1529): »Ich muß die Klötze und Stämme ausrotten . . . und bin der grobe Waldrechter, der die Bahn brechen und zurichten muß, aber M. Philipp fähret säuberlich und stille daher, bauet und pflanzet, säet und begeußt mit Lust.« Er ließ unbemerkt, wie sehr doch alle die anderen nicht blos hinsichtlich des Bahnbrechens, sondern im ganzen Pflanzen und Bauen von ihm, dem urselbständigen und gewaltigen Geist, abhingen und wie Melanchthon dort Gold ausprägte, das von ihm selbst ausgehoben und in Fluß gebracht worden war. In seinen späteren Lebensjahren kommt zu solcher Bescheidenheit noch das schmerzliche Gefühl, daß er zu seinem Beruf nicht mehr die gleiche Kraft wie früher habe. Sein Ausdruck desselben erscheint oft übertrieben, war aber gewiß ernstlich gemeint: er fühlte so, weil doch der Drang, seine Aufgabe zu erfüllen, noch so lebendig in ihm blieb. Da wünschte er wenigstens dessen werth zu bleiben, daß Gott ihn, das untauglich gewordene Werkzeug, noch hinter der Thüre in seinem Reich dulde. Seinem Freund Mykonius schrieb er bei einer gefährlichen Erkrankung desselben, dieser müsse ihn überleben: »Das erbitte ich, das will ich, und mein Wille geschehe, weil dieser Wille nicht mein Vergnügen, sondern die Ehre Gottes sucht.«

Mit kindlicher Freude sah Luther auch Gottes Gaben an in der Natur, in Garten und Feld, bei Pflanzen und Vieh. Dieselbe spricht sich gar mannigfach und anmuthig in seinen Tischreden aus und findet auch in seinen Predigten ihre Stelle. Besonders der Frühling erweckte sie. Klagend bezeichnet er es da einmal als wohlverdiente Strafe seiner vergangenen Sünden, daß er in seinem Greisenalter wegen lästiger Geschäfte nicht, wie er möchte und bedürfte, seine Lust in den Gärten, am Sprossen der Blumen und Bäume, an den Vögeln u.s.w. haben sollte. Ein ander Mal sagt er: »Wir wollten uns an einem solchen Paradies genügen lassen, wenn nur Sünde und Tod weg wäre.« Sofort aber blickt er auch von hier aus wieder nach einer anderen, himmlischen Welt, wo doch Alles noch viel schöner werden und ein ewiger Lenz angehen und bleiben werde.

Unter den Gaben, die Gott unserem Geist zur Freude und zum Genuß verliehen, war ihm vor Allem die Musik köstlich und lieb, ja er wollte ihr nach der Theologie die höchste Ehre geben. War er doch auch selbst für sie besonders begabt: er spielte nicht blos die Laute und konnte mit seiner schwach scheinenden, aber durchdringenden Stimme hellen Gesang anstimmen, sondern er verstand es auch, Etwas zu componiren. Er rühmt von der Musik besonders, daß sie den Teufel mit den betrübten Gedanken, die er einem mache, vertreibe, auch daß sie die Leute gelinder und sittsamer mache. Das Herz werde durch sie zufrieden, erquickt und erfrischt. Er wies dazu auf das große Wunder Gottes hin, daß die Luft durch eine so geringe Bewegung der Zunge und Kehle, so wie das Gemüth es lenke, diese kräftigen, gewaltigen und lieblichen Laute geben könne, und daß da ein so reicher Unterschied der Stimmen und Sprachen sei bei den viel tausend Vögeln und vollends bei den Menschen.

Das wichtigste und beste Mittel übrigens zur natürlichen Erholung und Erfrischung blieb für Luther immer der Umgang und gesellige Verkehr mit Anderen, mit Frau und Kind, mit Freunden, mit den Nächsten überhaupt. So erfuhr er es an sich selbst und pflegte hieher die Trübsinnigen, die Rath bei ihm suchten, aus ihrer Einsamkeit heraus zu weisen. Auch darin sah er eine Ordnung göttlicher Weisheit und Liebe. Ein freundlich Gespräch und ein gut und fröhlich Liedlein stellte er oft als Waffen gegen böse und traurige Gedanken zusammen.

Um des eigenen Leibes Genuß und Verpflegung war es ihm auch bei allem Bewußtsein seiner christlichen Freiheit und allem Gegensatz gegen mönchische Skrupel und Heiligkeit immer nur sehr wenig zu thun. Stets genügte ihm einfache Hausmannskost und Tage lang konnte er Speise und Trank im Drange der Arbeit vergessen. Seine Freunde wunderten sich, wie ein so stattlicher Leib mit so mäßiger Nahrung auskomme, und auch von den ihm feindseligen Zeitgenossen hat nie einer den Vorwurf zu begründen oder auch nur ihm offen vorzuhalten gewagt, daß er den Ernst, mit welchem er gegen das Essen und Trinken seiner Deutschen eiferte, im eigenen Verhalten verläugnet hätte. Aber jene Freiheit wahrte er sich. Des Abends konnte er bei Tisch zu seinen Studenten sagen: »Ihr jungen Gesellen, unserem Kurfürsten und mir altem Mann müßt ihr ein reicheres Tränklein zu gut halten, wir müssen unser Polster und Kissen in Kännlein suchen.« Auch bei seinem lebendigen und heiteren geselligen Zusammensein mit Freunden fehlte der gute Trunk nicht. Ja zu einem Freudentrunk konnte er auch aufrufen, wenn er böse Zeitung vernahm: denn dawider diene nichts besser, als ein stark Vater Unser und ein guter Muth.

Sein leibliches Leiden bestand jetzt hauptsächlich in jenen Beschwerden des Kopfes, welche ihn nie mehr ganz verließen und von Zeit zu Zeit zu neuen heftigen Anfällen von Schwindel und Ohnmacht sich steigerten. Des Morgens stellte Schwachheit des Kopfes und Schwindel ständig sich ein. Auch Steinschmerzen indessen kehrten 1543 heftig und beängstigend wieder. Schon früher hatte sich bei ihm ein Geschwür am linken Bein gezeigt, das dann geheilt worden zu sein scheint; als ein neues Aufbrechen desselben ihm den Kopf zu erleichtern schien, veranlaßte ihn sein Freund, der kurfürstliche Leibarzt Ratzeberger, eine Fontanelle anzulegen und offen zu erhalten. Sein Haar wurde weiß. Er selbst bezeichnete sich längst als Greis und abgelebt.

Sein Leib behielt jedoch die ihm eigene Haltung mit aufgerichtetem Haupt und emporgehobenem Angesicht. Seine Gesichtszüge drückten wohl noch mehr als früher, besonders um den Mund, die durch Kämpfe und Leiden hindurchgegangene milde Festigkeit aus. Das Pathos, das spätere Darstellungen oft in sie hineingelegt haben, hatten sie nach den zuverlässigen alten Bildern nicht; vielmehr etwas Schwermüthiges. Die tiefe Gluth und Kraft seines Geistes scheint sich, ohne daß Cranachs Pinsel es so wiederzugeben vermocht hätte, besonders in seinen dunkeln Augen ausgesprochen zu haben, die darum schon dem alten Wittenberger Rector Pollich und dem Legaten Cajetan in Augsburg aufgefallen sein sollen, mit welchen ihn bei seiner Ankunft in Worms Legat Aleander dämonisch umherblicken sah und die jenem Schweizer Keßler wie Sterne funkelten, daß man sie kaum ansehen könne; nach seinem Tod nannte sie ein anderer Bekannter von ihm Falkenaugen, und Melanchthon fand in den dunkelbraunen, von einem gelben Ring umgebenen Augensternen den funkelnden, muthvollen Blick eines Löwen.

Dieses Feuer hat bei Luther nie nachgelassen. Unter dem Druck von Leiden und Gebrechlichkeit schlug es, wenn gekämpft werden mußte, nur um so heftiger in neue Flammen aus. Es ließ ihn unter diesem wohl auch noch reizbarer als früher werden, und versetzte ihn dem ganzen Treiben dieser Welt gegenüber in eine ungeduldige Unruhe. Mit vollem, klarem Zuge richtete es sich dem Jenseits zu.

__________________Anmerkungen:

- ↑ d. h. die, sowohl im Himmel als auf Erden und auch in der Hölle bekannt, Ansehens genug hat.